扫描分享

本文共字,预计阅读时间。

银行业的大模型应用究竟到了哪一步,持续经营承压之下是否还能维持科技投入?年报季为观察银行业科技布局和进展提供了一个窗口。

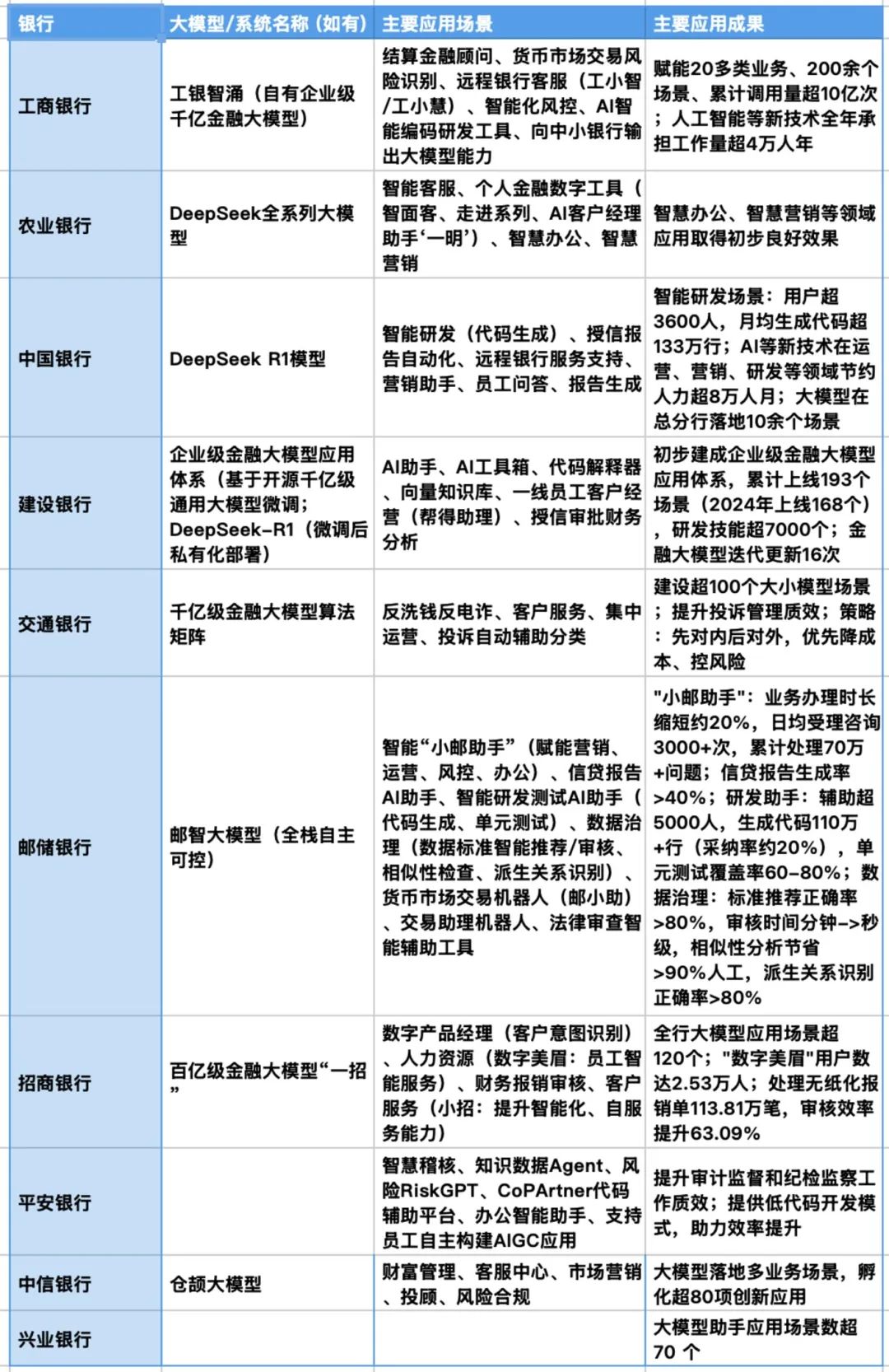

对此,钛媒体App重点梳理了10家银行(包括国有六大行和招行、中信、平安、兴业4家股份行)财报,以此一窥国内头部银行的最新科技故事。

从科技投入上看,以上10家银行有6家出现了收缩:建设银行科技投入244.33亿元,同比减少2.36%;招商银行科技投入133.5亿元,同比减少5.49%;交通银行科技投入114.33亿元,同比减少4.94%;中信银行科技投入109.45亿元,同比减少9.94%;平安银行科技投入50.7亿元,同比减少20.07%。

在大模型应用方面,多家银行已实现大规模场景落地(如工行超200场景、建行近200场景、交行/平安超百个场景)和高频调用(如工行超10亿次)。

大模型布局全盘点

来源:各家银行财报;整理:钛媒体App

整体来看,银行大模型主要被应用于效率提升和业务赋能两个方面。

在效率提升方面,大模型广泛应用于智能客服、智能风控(如反洗钱、风险识别)、报告自动生成(如授信报告)、内部办公(如HR问答、财务报销审核)以及研发辅助(如代码生成、测试)。

在业务赋能方面,大模型被用于营销助手、投资顾问辅助、结算金融顾问、优化交易决策等,旨在提升客户体验和业务价值创造。

与2023年相比,行业也显示出一些较为独特或有亮点的进展:

一方面,大模型技术开始深度嵌入核心业务流程与专业领域。比如平安银行的“慧小喵”审计大模型, 专门针对审计场景(专业问答、问题诊断、报告撰写),并且获得了工信部奖项。建设银行的“授信审批金融大模型财务分析”:直接触及银行核心信贷业务的分析环节。邮储银行将大模型用于数据标准智能推荐/审核、派生关系识别,以及开发具备意图理解、多系统集成查询能力的交易助理机器人,这些是非常具体且深入业务流程的应用。

另一方面,一些银行开始强调体系化与平台化建设。比如建设银行的“企业级金融大模型应用体系”和MaaS平台, 不仅仅是单个应用,而是构建了面向全集团、统一技术底座的应用体系和MaaS平台。

同时,还有银行开始强调自主可控。比如,邮储银行“邮智”的“全栈自主可控”,明确强调从底层算力到顶层应用的全栈自控。

此外,工商银行专门提到了“技术输出”, 率先将自身大模型技术能力输出至中小银行,这在同业中比较独特。

总的来说,虽然智能客服、代码助手等已是普遍应用,但上述银行在专业领域的深度融合(审计、交易、数据治理、财务)、体系化平台化建设、技术自主可控强调以及部分精细化成果量化方面展现了更进一步的探索和亮点。

科技投入分化大,6家银行收缩预算

数据来源:各家银行财报

整体来看,各家银行的科技投入分化明显:部分银行大幅增加科技投入,而另一些则明显缩减。比如,工商银行(+12.72亿元)和中国银行(+14.12亿元)是金额增长最高的两家银行邮储银行(+10.18亿元)也实现较高增长。

平安银行(-12.73亿元)和中信银行(-12.08亿元)削减幅度最大。招商银行(-7.76亿元)虽金额下降,但2024年科技投入占营收比重仍高达3.96%,居行业前列。交通银行科技投入占比从4.67%升至5.41%,成为唯一占比超5%的银行。

来源:各家银行财报

与此形成对比的是,从科技人员布局看,这10家银行基本都保持了增长。其中,工商银行科技人员数量高达3.6万人,占全行员工的8.6%。农行对科技人员的披露口径进行了调整,由2023年的“科技人员”类别调整为“科技与数字化运行管理人员”。中行、建行金融科技类人员数量也均超过万人,在集团人数中的占比分别为4.78%、4.34%。交行的金融科技人员为9041人,较上年末增长15.70%

综合来看,六家国有大行科技人员总数首次突破10万人。

非常感谢您的报名,请您扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的报名,请您点击下方链接保存课件。

点击下载金融科技大讲堂课件本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文为作者授权未央网发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。首图来自图虫创意。

京公网安备 11010802035947号

京公网安备 11010802035947号