扫描分享

本文共字,预计阅读时间。

作者:李燕青,海南大学法学院2018级刑法学博士研究生;李军,华东政法大学博士后,福建农林大学教师,硕士生导师

摘要:高利贷入刑的问题在我国争论已久,最大的理论障碍是合同自由原则。根据合同自由原则,由于高利贷合同是借款人自愿、自由签订的,自然由其自己承担不利的后果。民法中的“高利贷”与刑法中的“高利贷”在认定范围以及规制对象存在很大差异。民法中的高利贷是以利率“高低”为标准;而刑法中是以行为“公平”作为标准。并且,民法中利息可以分为:法定利率限度内的利率、半自治的利率、与本金显不相当的利率。其中“与本金显不相当”利息类型,已经违背了合同所追求的公平,此时就不应该再固守合同自由原则;正是行为人利用被害人处于不利境地并获取“与本金显不相当”利息的这种“不公平”行为,乃是刑法介入的节点。简言之,对于获取“与本金显不相当”利息的行为在法秩序体系中具有违法性并不存在理论障碍。根据域外评价利率上限的标准,鉴于国民经济需求、法定利率的标准以及刑法规范的目的,建议我国增设高利贷罪后采用主观主义——例外的标准,作为评判刑法视域下的高利贷的介入依据。

关键词:利息类型 与本金显不相当 利率论 公平 主观主义标准

一、问题的提出

随着民间资本的充裕,近年来高利贷以及衍生犯罪问题愈演愈烈。笔者通过北大法宝数据库以2019—2021年为时间限制,以“民间借贷”为检索词共6071849件案件。以“高利贷”为检索词共51227299件,其中刑事案件共3471539件,涉及的罪名比较广泛,如非法拘禁罪,绑架罪,故意伤害罪,诈骗罪,合同诈骗罪,组织、领导、参加黑社会性质组织罪,开设赌场罪,非法吸收公众存款罪等。正如有学者指出,刑法严重打击现金贷、校园贷、套路贷等高利贷的衍生犯罪,而高利贷本身却处于法律风暴的“风眼”中安然无恙,没有遭到打击。[1]究其原因,高利贷不同于诈骗罪、敲诈勒索罪,后者中被害人的不利情形是行为人设置的,而在高利贷中,被害人对于其不利程度情形是知道并通过合同同意的。鉴于合同是意思自治的表示,应该肯定其法律效力。如是,如果在此情形下将高利贷行为纳入刑法规制,就会出现在民法上合法有效的行为,而在刑法上却是违法的冲突。

二、民法视域下高利贷的认定

近年来出现的“套路贷”行为中,行为人(出借人)事先告知被害人(借款人)合同需要支付的利息、违约金以及手续费用等。但是当行为人按照约定向被害人索取上述费用的时候却被以诈骗罪入罪。有学者对此指出,当行为人企图通过较小的“借款”获取巨额利息时,其行为目的就不是获得本息而是为了最大限度获得被害人的财产。[2]换言之,如果一般的民间借贷的法定利息为20%,当合同约定的利息为50%,我们称之为高利贷。那么当合同的利息为600%,根据既有观点当双方当事人在合同明确约定时,此时应属于“套路贷”。因为行为人意图获取合法本金及利息外的财产而产生了非法占有不得目的,此时应该从刑法上进行实质判断否定该合同的合法性。[3]如是,引申出的一个问题,即刑法“刺破”民事合同自由原则的理论基础及边界在哪?

(一)民法的利率决定论

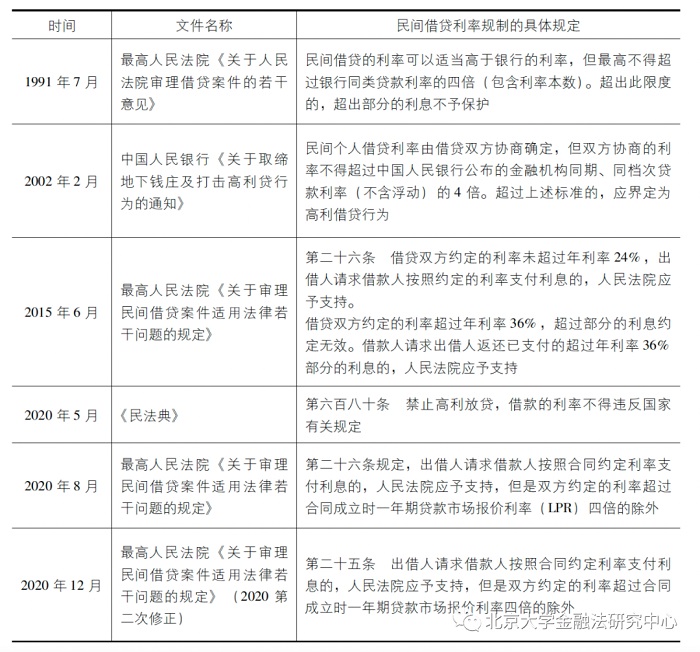

何为“高利贷”,其实目前我国民事立法及司法中高利贷的概念均未作出明确规定。很多不言而喻的东西,往往有一种虚假的熟悉性,恰恰是靠不住的。既有的研究探讨高利贷的很多成果是基于不同的“高利贷”而得出的结果。如有学者指出,高利贷是一种约定俗成的概念,通常是指超过央行基准利率而为的民间借贷行为。[4]还有学者认为,高利贷是指超过一定合适利率的贷款。[5]另有观点认为,放高利贷是指,放贷人将资金借给借贷人使用并谋取高额利息的行为。[6]上述观点中认定高利贷的标准虽各有不同,但是从中可以看出的是高利贷与利率(利息)之间表里相依的关系,换言之我国民法对高利贷的判定是通过利率的高低而定的。对此有学者指出,“利率规制问题时规范民间借贷的核心问题”[7]“利率上限的确定必然是规制高利贷的最核心的问题”[8]“利率是民间融资规制的起点”。[9]我国当前对民间借贷调整及规制的立法及司法文件的内容在表1中可以明显体现。

表1 民间借贷利率规制的内容

(二)利率的性质与分类

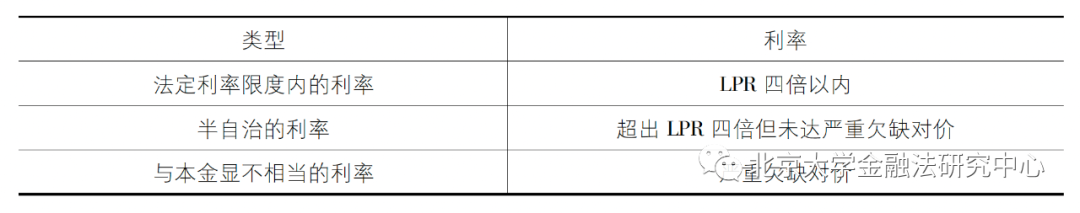

如表1所示,既有的法律文件中对于主张超过年利率36%或LPR四倍的利息不予支持。但是对于超过部分利息并未分类进行规定,如年利率40%与年利率600%的性质是否相同?对此应该从利息的性质进行梳理。

1.利息的性质。基于风险、交易费用以及资本利得,利息的存在几乎是必然的。对当下社会而言,“利息是否应该存在”的问题会让人感到奇怪,因为大家把贷款收取利息视为理所当然的事情。但历史上借贷收息经历过禁止期一禁令废止期一有限制的收息的阶段。因为金钱按照其发明的本意是用应当用于交换而不能用来生息。而高利贷(Usury)的原意是用金钱产生金钱,因为它生出来的子孙与原来的母体相似,其是通过货币本身获利而不是从货币的自然效用上获利。所以在上古时代,普遍是禁止收取利息的,索取利息就是对债务人的不公平勒索,所以马丁·路德说,贷款获息是“坐在安乐椅上的强盗”。随着经济的迅速发展以及自由资本主义的出现,16世纪到18世纪,几乎所有的法域都掀起了对利息的拥护。支持贷款收息的理由是:第一,货币并不是不生殖,只要债权人以之作相当的使用就可以得到利润,货币借出就是债权人放弃获得利润的机会,而把这个机会让与债务人。第二,资本有一种可与资本本身进行分离的“效用”,故可以分开出卖。利息有存在的必然性,并不意味着其可以无所限制。19世纪以来随着高利贷的猖獗,各国纷纷对高利贷作出限制与干涉,分别通过立法的形式将高利贷的利率限定在一定的范围内。我国最早从汉代起就开始对借贷利率进行限制,而且从唐朝起,后朝基本都将利率限定在“息不过本”的范围。

2.利息的分类。有观点指出,“民间借贷利率上限规定为法定利率的4倍,应在年息20%以上了。如果借款人是经营者,其年利润率至少应在30%以上才能承受如此高的利率。一般中小企业很难有如此高的利润,借款人难以承受如此高利率几乎是必然。”[10]为了规制过高的利率、保护借款人,我国民法通过对“超过法定利率”的利息不予保护来完成其使命。从应然层面来看,该保护路径确实可以起到规制过高利率、保护借款人的作用,因为当借款的利息超过法定利率时,借款人完全可以通过诉讼渠道保护自己免受盘剥。但现实情况是,借款人或基于面子或基于害怕遭到放贷人的报复,大多数的借款人不愿意通过诉讼解决问题。只能忍受来自放贷人的重利剥削,这有进一步“鼓励”放贷人可以无所不用其极地索债,如此反复不断恶性循环。我国民间借贷市场的法定利率一直以来在年利率20%-30%,而实际借贷利率的上限却常常被突破,有的借贷利率甚至达到年利率1000%,更有甚者如2019年3·15晚会上曝光的“714高炮”其年利率达到了1500%,借款7000元三个月滚到50万元。[11]这种与本金明显不相当的利率,显然有利用借款人不利情境之嫌疑。理性的借款人是一个在经济、法律上都自足的人,是自己最佳利益的判断者,具有讨价还价和交易的能力,能够理性充分地掌握交易的信息、不会订立损害自己的合同。但是这种理论假设仅仅是一种理想的状态,事实上,借款人签订的合同不能保证该合同在事实上是公平的。“只要能够借到钱,度过当前困难,利息的高低是无暇顾及的”[12]“利滚利,就像吸毒。有的企业借了高利贷,如果没办法在规定的时间内从银行贷出款,这个企业就要逃走”[13]。通常借款人由于没有经验或急迫等不利情境而同意明显与本金不相当的利息。对于这种本金与利息严重失衡的“借贷”,应该刺破民间借贷的“外衣”,揭露其具有严重欠缺对价、不公平的特征。另外一种,虽超过法定利率,但是尚未达到与本金显不相当的程度情形,可以称之为半自治的利率,因为该类利息虽然超过了法定利率但未达到显失公平的程度,如果借款人自愿支付超出部分的利息,根据合同自由原则理应应该支持,“自愿性相对于公平性显然更为重要,更为民法所重视和保护”。[14]由此,笔者认为,可以将我国的借贷利息分为法定利率限度内的利率、半自治的利率、与本金显不相当的利率三类(见表2)。

表2 我国民间借贷的利息分类

(三)合同自由原则的边界

契约自由的演进,并非是一个从不限制走向限制的过程,而真相是,契约自由的限制一直都在,从近代契约到现代契约,则是形式上自由和消极自由从较小限制到较多限制,伴随着从形式自由走向实质自由的努力。[15]合同自由原则是近代私法的基本原理之一,其主要的作用是:其一,对于打破封建负担与约束、实现从身份到契约发挥重要作用。其二,抑制国家随意干涉市场自由竞争。但是“合同”本身蕴含着合同自由和合同正义的内容。只是因为近代民法将追求法的安定性作为最高价值。而到了20世纪以后随着社会经济的变更作为近代民法适用的平等性前提条件已经不在了,由此现代民法的理念也随之变换为实质正义。[16]如是,如果贯彻绝对的合同自由原则,会出现这样不平等情形,即合同一方当事人掌握绝对的控制权而根本不考虑作为弱势一方的权益,这样的“合同”中弱势一方没有丝毫的自由而言。[17]合同自由主要存在于实力相当的缔约当事人之间,而在交易交涉力不平等的场合,所谓的合同自由实际上不再是双方的自由而成为单方的合同自由,因而需要国家公权力出面进行调整,形成所谓“受规制的合同"。[18]换言之,在合同双方当事人表面平等但实质上不平等时,就需要国家进行主动干预,予以保护弱势一方的权利同时维护契约制度本身的运行规则。

三、高利贷行为侵害法益之辨析

高利贷行为在很多国家被纳入刑法的规制对象的原因是高利贷行为本身的社会危害性和高利贷衍生犯罪行为所引发的社会问题。“高利贷的反信任特质,意味着其自身被排除在法律保护体系之外。换言之,放高利贷者必须把暴力组织或暴力资源内化为高利贷的资本组成部分。”[19]

从比较法方面而言,目前将高利贷行为纳入刑法的国家和地区很多,比如德国《刑法》第291条、日本《出资法》第5条、瑞典《刑法》第5条、《美国法典》第18章《犯罪与刑事程序》第1963条(a)等。高利贷行为是否应该入刑的问题在我国却是“命运多舛”的过程。首先,在民事立法上并未对借贷合同的利率作出明确的限定以及高利贷合同的法律后果。[20]因此,我国当前的民间借贷利率主要是由司法解释进行具体规定的(详见上文表1)。1991年最高人民法院出台《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》(以下简称1991《民间借贷司法解释》)第六条规定“民间借贷利率……最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)”。随着市场经济的发展,为了满足市场新的变化与需求,2015年最高人民法院发布了《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称2015年《民间借贷司法解释》),其中第二十六条划定了利率的“两线三区”规则,即民间借贷合同约定的利息率为24%以下的,人民法院应予以保护;借贷利率超过36%的,超过部分的利息约定无效。由于“两线三区”规则的实际适用效果不甚理想,2020年最高人民法院发布《关于修改〈关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定〉的决定》(以下简称2020年新《民间借贷司法解释》),将借贷利率的上限修改为“合同成立时一年期贷款市场报价利率(LPR)四倍”。从中可以看出三个司法解释对于超过法定利率的行为性质本身并没有作出规定。

由于刑法的谦抑性原则之遵守,在民法对于超出法定利率的借贷合同之性质没有明确规定其违法性时,刑法能否认定该行为具有刑事违法性,在理论与实务中不无争议。否定入罪者的理由主要是:(1)高利贷行为是双方自由意志的体现,没有侵害任何法益;(2)高利贷行为满足了市场对资金的需要有助于促进整体经济的发展并分摊了金融机构放任贷款风险,相比起“诱发犯罪”这一“过”是功大于过的。[21]而赞同入罪者的理由主要是:(1)高利贷行为超出了民法上的“显失公平”,甚至达到了“完全不公平”的程度,侵害了自愿、平等的借贷市场秩序;[22](2)严重破坏国家的金融秩序,成为部分刑事犯罪的重要诱因。[23]

不同于刑法理论上的争论不休,司法实践的态度甚是明确但却反复转变。2004年湖北武汉涂汉江非法经营案[24]中,经过层层上报至最高人民法院,经最高人民法院发函询问中国人民银行,央行复函中将被告人的行为认定为非法从事金融业务活动。最高人民法院进而将被告人发放高息贷款的行为认定为从事非法金融活动,最后被告人系以非法经营罪被追究刑事责任。该案成为司法实践以非法经营罪规制民间高利贷行为的制裁路径先河。随着民间金融的活跃和以非法经营罪惩处高利贷行为的做法对民间借贷造成制度挤压和影响,各地司法机关开始对高利贷行为入罪问题有了松动和放宽的趋势。[25]至2013年何伟光、张勇泉放贷案时,最高人民法院作出批复并指出,被告人发放高利贷的行为不宜以非法经营罪处罚。[26]随着近年来高利贷所造成的社会问题越加严峻,2019年最高人民法院、最高检察院、公安部、司法部联合出台《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》(以下简称《2019非法放贷意见》),指出非法放贷易诱发涉黑涉恶及其他犯罪活动,并在第一条明确对非法放贷行为应以非法经营罪论处。

在梳理理论与实务观点时发现,不管是《2019非法放贷意见》还是学界在讨论规制高利贷行为具体路径时,研究视角均集中在“发放主体资格”。具体而言,既有研究在探讨刑法规制高利贷的切入点是放贷主体资格存在问题,落脚点是放贷行为对金融秩序或市场管理秩序造成严重社会危害性。如《2019非法放贷意见》第一条规定:“违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围……发放贷款,扰乱金融市场秩序……有学者认为“应该将高利贷行为分为经营性高利贷与非经营性高利贷,只需要对前者进行刑事处罚”[27]“应将放贷主体区分为小额贷款公司与民间高利贷,前者侵害的法益是金融市场管理秩序,与前者不同而后者的危害性在于高利贷所衍生的犯罪行为”。[28]

笔者却认为,上述将“发放主体资格”或“金融管理秩序”作为对高利贷刑事规制研究的“抓手”并不合适,因为其无法对发放高利贷行为进行全面评价。(1)主观责任并未评价,在高利贷犯罪情形下,行为人具有利用被害人处于不利处境的故意,如此才会需要国家权力此时介入到行为人与被害人之间的“合同”中。(2)行为人的高利贷行为性质属于自体恶。详言之,当利息高到一定程度时就意味着正常情况下注定还不上,继而会引发行为人要求被害人承担与债务不相称的还款义务以及相应衍生犯罪的出现,因此,行为人意图获取与本金严重不相称之利益的行为违背了公平原则,其在整个法秩序中皆会受到否定的评价。(3)不需要区分小额贷款公司从事发放高利贷业务与民间高利贷。高利贷的本质特点是利用不利地位攫取被害人财产而获得不成比例的财物。这是一种直接侵财的表现,间接损害到社会金融市场管理秩序。无论是小额贷款公司从事的高利贷业务行为还是民间高利贷行为,其行为本质是相同的——利用不利地位攫取被害人财产而获得不成比例的财物。小额贷款公司在侵财的同时由于其违反了国家相关的贷款发放规定同时侵害了金融市场管理秩序则是另外一回事。除此之外,由于高利贷行为本身的侵财性质与敲诈勒索罪等不同,不能通过直接规制其衍生犯罪来代替规制高利贷行为本身的惩罚必要性。

上述“抓手”的选择是在回避民法合同自由原则的迂回做法,将高利贷行为的核心点定在过高利息一方面会挤压国家金融市场的正常秩序,另一方面过高的利息意味着必定会衍生犯罪行为,借款人和贷款人双向犯罪。但是高利贷本身的违法性在于行为人意图获取与本金严重不相当的“高利”。

(一)高利贷违法性的判断依据

高利贷的违法性在于其“高利”,为什么以自由名义约定的“高利”会具有违法性。“重利罪的核心是意图取得与原本不相当的重利,而重利罪成立的前提条件是,行为人利用被害人处于危机,并与之订立不合理的契约。”[29]之所以强调高利贷罪的成立前提是债务人已经处于不利的境地,主要目的还是要在维护合同自由原则与刑法维持社会稳定、有序发展目的之间寻找平衡点。对此,不同国家和地区选定的被害人不利情境的类型比较接近。如德国《刑法》第291条规定的“恶意利用他人急迫、无经验、缺乏判断力或显然的意志薄弱”、瑞士《刑法典》第157条规定的“利用他人困境、从属性、不知情、或判断能力低下……”、瑞典《刑法典》第5条规定的“利用他人的困境、愚钝、思虑不周……”,等等。当然也有的国家和地区并没有细化被害人危机的类型,而是直接设定利率的天花板的模式作为刑事违法的判断根据,如我国香港特区《放债人条例》第24条规定,任何人(不论放债人与否)以超过百分之六十的实际利率贷出款项或要约贷出款项的,即属于犯罪。日本2006年修订的《金钱借贷经营法》第13条规定,贷款总额不得超过借款人年收入的1/3。[30]不像上面几个国家和地区将高利贷行为成立的前提条件明确列举出来,是因为其采取是暴利行为的另一个起源——非常损失规则(Laesio enormis)[31]的延伸。现代民法中的“暴利行为”或“高利贷行为”直接渊源于非常损失原则。德国联邦最高法院时至今日也并未完全弃用该原则,该院为了减轻被害人对于加害人有意剥削上的困难,曾经认为只要约定之给付价格略多出一倍于市场交易同行的价格,就是显然失衡的情形。此种情形通常就可以推定受有暴利之他方当事人主观上有可非难之恶意。[32]可见,上述国家和地区不同的立法方式达到了异曲同工之效,即认为高利贷罪中行为人主观上有利用被害人处于危机或不利的境地进而贷款并获取显不相当重利的故意。

(二)高利贷罪保护财产法益

值得深思的是,高利贷行为最直接侵害的必然是受害者及其财产,为什么既有研究没有对此作出评价呢?笔者认为,我国既有研究成果将“发放主体资格”或“金融管理秩序”作为对高利贷刑事规制研究的“抓手”,上述“抓手”一定程度上是因为对合同自由原则回避的“妥协结果”。因为该逻辑之下否定了行为侵财的评价,而否定行为人对被害人财物侵害性质的认定,只能是因为认可了被害人签订合同自由的意思、意愿表达的法律效力。在承认被害人民事合同意思自治的同时追究其行为人责任时只能采取迂回的做法,即追究行为人发放贷款的主体资格或行为侵害了金融市场的管理秩序。

贷款人与借款人订立收息的借款合同是资本的本性使然。但是当高利贷行为的目的不再是获得正常合同交易利息,而是为了获得与借款明显不相当或绝不相称的“债权”。借款人本来就处于危机中,出借人在此中情形下“乘人之危,利用窘境,从事重利盘剥,则巧取无异于豪夺。”[33]而且约定过高的利息实际上出借人在借款时已经预料到借款人必定是不能准时还款的,届时出借人会从借款人那里取得新的诺言以及新的更不法的利益,而这一切早已在出借人的预料之中。因此,高利贷行为直接侵害的法益应该是被害人的财产法益。换言之,高利贷罪所保护的法益,首先应该是财产法益,其次才是金融市场的管理秩序罪。恰如有学者认为,如果立法者真要在重利罪中保护市场的合理价格,就根本不需要强调个人的急迫或弱势情状,而该以一般匮乏情状为前提来设计所谓的“社会重利”,以禁止哄抬价格的情形维持社会秩序。因此重利罪系以个人情状结合的“个别重利,应从侵害个人自由与财产的角度来说明其存在的正当性”。[34]

当然与其他财产犯罪不同的是,被害人的不利情境在其他财产犯罪中是由行为人造成的,如诈骗罪中被害人的认识错误及财产损失是由行为人造成的,而在高利贷罪中被害人的不利情境是由被害人自己造成的,行为人不过是利用之。这一点也是学界争论是否应该将高利贷行为入刑的主要争议点。其实合同自由原则只有在自由资本主义鼎盛时期才会相当坚持绝对的契约自由(背后的政治社会思想是个人主义),到了将要进入20世纪的时候,契约自由开始受到限制(背后的政治社会思想已经逐渐有了集体主体色彩),重利罪的是限制契约自由的时代背景的产物。[35]很多国家在民法当中对高利贷行为的予以无效的评价。如德国《民法典》第138条第1款规定违背公序良俗行为的效力,紧接着第2款就规定,特别是某人以法律行为,利用他人急迫情况、无经验、缺乏判断能力或者显著意志力薄弱,使他人向自己或向第三人,对一项给付允诺或者给予财产利益,而此项财产利益与给付明显不成比例,其法律行为无效。即在私法中对高利贷行为予以否定评价。换言之,高利贷行为属于自体恶,其违背了法律正义,即任何人不得以他方受损为代价而获取不公平的利益。[36]高利贷行为是对契约自由的扭曲,高利贷罪的设立就是为了改变这种扭曲的状况,以维护民法中正常交易的善良风俗,并通过刑法惩治以达到对交易中弱势群体的保护,体现其维护公共利益的法益。[37]

按照生活经验,借款人都很清楚借高利贷必然会付出很高的代价,在此情况下是否可以根据被害人同意理论阻却行为人的违法性呢?对此有学者指出,被害人同意理论中被害人同意是自我决定权的实现,那么意志因素是不可或缺的。换言之,被害人仅仅认识到行为的危险还不是自我决定权的实现,只有当被害人具有实现危险的意志时,才能称得上自我决定权的实现。在事实上,被害人只是同意了自己所认识的危险,而没有同意危险的现实化。[38]在高利贷中被害人借取高利贷的目的是摆脱当前的经济危机,在意志上不可能愿意让自己陷入高利贷的旋涡,让自己的生活陷入更为艰难的地步。因此,高利贷中是不能通过被害人同意理论阻却行为的违法性的。退一步讲,被害人同意了让自己陷入高利贷的危险之中,但这种“同意”应建立在其对高利贷行为的性质和后果有正确认识的基础上,但是此时被害人因急于摆脱当前的困境,恰恰不能对行为作出正确的认识。“在风险现实化的那一刻,谁能掌控局面,谁能及时地、不需要假手他人退回自己的步伐,谁才是真正自由的。在他控风险之下,被害人的同意因缺乏实现结果的意志而存在重大瑕疵,属于一个失败的自由”。[39]如是,被害人与高利贷中并不是享有真正的自由,整个行为的进行是由行为人所掌控,因此将责任分配到行为人是合理的。

四、高利贷行为的刑事规制路径选择

如上所述,高利贷罪保护的直接法益是财产法益,间接保护的法益才是金融市场管理秩序,因此通过非法经营罪来规制高利贷行为存在评价不完全的情形;虽然高利贷罪保护的是财产法益,而且在很多情形下存在行为人通过采取复杂的计息方式来欺骗被害人,使后者对需要偿还的欠款总额产生错误认识,但是欺骗手段只是高利贷行为的常见表面特征,既非必备要素也非行为本质特征,因此实务中将“套路贷”行为认定为诈骗罪时,采取“削足适履”式解释方法,“生搬硬套”地将诈骗罪的构成要件适用于“套路贷”行为中。如是,笔者认为,既有研究及司法实务对高利贷行为(包括“套路贷”行为)的规制存在偏离重心的情形。“套路贷”行为是传统高利贷行为的一种变体,将来还会出现更多新型的变体。如果不正视问题的本质,当前“牵强附会”式的做法只能缓解一时之需,不能根本上解决该类问题。由于当前诈骗罪或非法经营罪都无法对高利贷行为进行完全的评价,因此应当在刑法中设置高利贷罪,才能对“套路贷”行为及其他涉高利贷行为进行合理的规制。但由于我国当前立法没有规定过高利贷罪以及理论与实务还存在对其的“误解”,对于以下问题梳理有利于还原高利贷行为的“本来面貌”。

(一)民法中的“高”利贷判断模式

高利贷中的“高利”需达到多“高”的地步才会入刑,“高利”指的是“高利率”吗?这两个问题的标准决定了设立高利贷罪的成败。在《民法典》出台之前,民法对于超出法定借贷利率的行为性质并没有作出规定。如1991年《民间借贷司法解释》中的“超出限度部分不予以保护”、2015年《民间借贷司法解释》中的“超出年利率36%的超出部分的利息约定无效”、2020年新《民间借贷司法解释》中的“超过LPR四倍的人民法院不予支持”。从这些词语中无法看出高利贷行为的民事违法性及法律后果。直到《民法典》的颁布才在第六百八十条明确了高利贷行为的民事违法性。但是不是应该根据新《民间借贷司法解释》的规定,将超过借贷利率超过LPR四倍的行为,在肯定其民事违法性的同时也以此为根据作为刑事违法性的依据,还存在探讨的空间。

“《民法典》第680条中的‘禁止高利放贷’是典型的不完全法条,其并未规定高利的标准及进行高利放贷的法律后果。因此该条文可以理解为宣示性条文,意在表明国家态度,但对于如何具体规制则赋权给金融机构与司法机关”。[40]最高人民法院就新《民间借贷司法解释》答记者问时指出“与民法典没有实质冲突的内容会予以保留”。换言之,根据新《民间借贷司法解释》中的“超过LPR四倍的人民法院不予支持”,对于发放高利贷的行为如何进行民事惩罚目前还是没有明确的规定。对此,不妨参考境外国家和地区的做法。德国《民法典》是将高利贷行为放在民法总则中作为违背公序良俗行为的一种,其法律行为无效。在美国,如果放贷人索取的利率高于所在州的法定最高利率,则借贷合同无效,如果借款人不偿还借款,放贷人则没有追索借款人的权利。[41]不仅如此,放贷人还可能被处以本金或利息被罚没、数倍利息的支付、监禁,如马里兰州规定处以三倍非法本金的罚款。[42]中国香港特区《放债人条例》第24条规定如果借贷的年利率超过60%的,放贷人的行为构成犯罪。第25条规定如果双方约定的年利率超过48%但没有超过60%,可以推定此交易属于苛索,法庭可以对该交易予以重新调整,使双方获得公平对待。

根据《民法典》以及新《民间借贷司法解释》的相关规定,我国现在对发放高利贷的行为的判定是依据利率的高低。但是《民法典》对利率规制模式沿袭了既有的立场,本身条款并没有提供直接的依据。[43]由于我国《民法典》在公序良俗原则之下并未对高利贷行为进行具化规定,因此根据既有的民法规定很难将高利贷行为作为违背公序良俗或显失公平原则的行为。对于高利贷行为的旨趣,目前学者还是压倒性地认为《民法典》第六百八十条规范目的在于为借款合同的类型化提供了线索[44]、规范市场行为与维护金融秩序[45]。《民法典》没有沿用常用的“高利贷”而是采取了“高利放贷”说明目前借贷合同讨论的重点依然是“主体规制”或者“类型化”。[46]简言之,高利贷行为目前在我国民法中是局限于借贷合同的视野之下。

关于民间借贷利率上限的调整模式,总体上可以分为客观主义模式、主观主义模式、折中模式三种。[47]其中客观主义模式也称为统一划线模式,指通过立法设定一个利率的统一上限,只要过线就是高利贷。根据“统一上限”是否可以浮动又可以分为三种情形:(1)通过对某些指数的衡平进行相应的浮动,我国司法解释规定的“一年期贷款市场报价利率四倍”即为浮动上限。(2)利率上限是一个固定的利率,如日本2010年《贷金业法》将借贷的年利率限定为20%。(3)在某些指数浮动的利率和固定利率之间确定利率上限。如美国田纳西州高利贷界限为24%或平均最优惠贷款利率加4个点中的较低者。[48]支持主观主义模式的学者认为,不存在单一、既定的合理利率,因为不同条件下贷款风险是不同的,相应的利率也不相同。[49]因此在主观主义模式(个案判定模式)中政府事先不公布客观的借贷利率上限,而是由法官在事后根据案件具体情况,自由裁量其是否违反“公序良俗”或“显失公平”来具体判断个案是否构成“高利贷”,其中主要考虑的因素有:市场的平均利率、借款人是否处于困窘情境、缺乏经验或显著意志力薄弱等,如,英国在1854年废除《高利贷法》后,于1974年《消费者信贷法》进一步废除了消费者信贷不得超过年利率48%的规定,转而采用通过法官在具体个案中自由裁量权强化对消费者的保护。[50]折中模式,即介于统一划线与个案裁定之间的一种模式。如意大利1996年《民间融资利率规制法令》采取客观主义模式+主观主义模式,其中客观高利贷是指超过最高法定借贷利率的借贷行为;主观高利贷是指未超过最高法定借贷利率限度,但由于借款人处于经济或财务困境,考虑到交易实践和具体行为内容,放贷人得到了回报(包括利息)相对于借贷本金显失公平的借贷行为。[51]经过对比,目前我国民法采取的是客观主义模式——统一划线模式。信贷交易本是公平性、安全性、效率性的价值统合,在经济与社会转轨期国家所保护的“利益”或“秩序”(如严格的利率限制、信贷配给秩序等)本身是市场化进程中急需革新的一环,而目前国家却仍以这种“利益”或“秩序”作为经济治理的价值诉求。[52]

(二)刑法中“高”利贷的判断标准

高利放贷行为的非法性及对公正性的违反,成为触发民法与刑法介入的“安全阀”,其中利率的高低成为民法介入评价的形式标准,而刑法的介入应采取实质标准。民法的“权利本位属性”决定了通过民事审判仅是表达了对高利贷单纯不保护的态度,未能通过否定性的惩治机制对此加以处置,使得很多应该受到刑事处罚的行为在民事判决后被掩盖、被人为消解。[53]正如最高人民法院2005年发布的《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》指出的,如果行为人通过合理价格以暴力等手段强制交易的宜以强制交易罪论处;如果行为人通过强制手段以相差悬殊的价格进行交易的,说明行为人具有非法占有的目的,宜以抢劫罪论处。高利贷行为的本质性要素是欠缺对价,而行为人对此明知且利用的心态。在高利借贷合同中,由于合同双方信息的不对称、利率的隐蔽性[54]、借款人的有限理性,意味着高利贷的危害性在于其“不公平性”而非“高利率”。[55]换言之,由于贷款人与借款人之间债务的显不相当,借款人的陷入财务危机以及贷款人的暴力索债在双方签订合同就注定了,“高利率”只是风险溢价的表现形式,在某种程度上帮助放贷人规避信用审查义务和违约损失的风险,因此高利贷的真正危害在于其借贷交易“行为”的不公平性。[56]这种行为的可罚性来自法秩序的首要价值追求——公平。无论是非常损失原则还是利率规制三种模式,其实本质上都是在合同“自由”之外加入“公平”的价值衡定,因为正如亚里士多德所言,合同必须是合理的,而不仅仅是自由的。这也是很多国家和地区在法律中规定公序良俗原则的原因,“公序良俗作为规定社会公共秩序和一般道德的问题而成为社会和发展的确保,应该成为所有法律规范存在的价值公准。”[57]换言之,高利贷行为在法秩序的体系中是违法的,目前并不存在理论障碍。

高利贷行为的民法与刑法之间的规制衔接,大概分为两种类型,其一,民法和刑法之间都采用客观主义标准,即对行为的临界点作出明确规定,如中国香港特区《放债人条例》第24条规定的,受保护的民事借贷利率不得超过年利息的48%,而超过60%的一律入刑;日本《金钱借贷经营法》第13条规定,贷款总额不得超过借款人年收入的1/3。[58]这些临界点的设定其实是根据“非常损失原则”视各国和地区实际经济情况而制定的。而我国最新借贷标准四倍LPR, 2020年10月20日中国人民银行最新发布的一年期LPR为3.85%,因此目前我国民间借贷利率的司法保护线为15.4%,由于当前的LPR每个月会调整一次,因此民间借贷利率的司法保护线也会跟着调整。而高利贷比较盛行的浙江地区的民间借贷的年利率一般不低于30%,甚至会达到200%。[59]如果将超过LPR四倍的民间借贷皆纳入刑法规制,会导致刑法打击范围过大。同时由于LPR四倍会每月调整,这也意味着入刑的标准并不统一,这显然与罪刑法定原则相违背。上述数字也显示我国LPR数值的制定并非依据“非常损失原则”进行厘定的,而且利率高低并不是决定高利贷的决定性因素。笔者查阅自《民法典》生效以来的民事判决书,发现民事判决书对于超出法定利率的借贷合同采取的做法比较一致,即对于超出法定上限的利息不予以保护,对于法定利率范围内利息予以保护。并且有判决指出,民间借贷利率规制保护的上限是合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍,这表明资金借贷成本一旦超过该限度就容易产生较高的金融风险。[60]如是,民法对于高利贷的规制主要还是在维护目前借贷市场的秩序之稳定。这与刑法规制高利贷行为以维护实质公平的恻重点也是不同的。如此将LPR四倍作为刑法中“高”利贷的判定依据也是不合理的。“从非常损失规则和暴利行为制度的发展脉络中,可以得出它们都是通过关注合同当事人之间对待给付的价值平衡问题,从另一个角度实现合同的公正”。[61]而且我国当前的LPR四倍相较于以前的24%和36%的双划线明显偏低,由此将其作为衡量合同当事人之间对待给付是否严重失衡的唯一依据,是不可取的。

既然刑法中的高利贷罪目的在于规制不公平的行为,刑法判断高利贷之“高”的标准应该将重心从利率“高低”转到“公平”与否。因此,上述客观主义规制路径不适合我国既有的立法体系。换言之,鉴定高利贷行为时需要加入主观主义的规制逻辑。对此比较有代表性的是德国。德国对高利贷行为采取主观主体模式,不仅在民法中没有对民间借贷的最高上限规定一个僵化且明确的数值,在其《刑法典》中继续沿袭该模式,其中第291条规定,利用他人处于困境、缺乏经验、缺乏判断能力或者严重意志薄弱……该财产利益与给付或给付的中介显失公平的,处3年以下自由刑。但是德国《刑法典》第344条规定,乘他人急迫、轻率、无经验、或难以求助之处境,贷以金钱或其他物品,取得与原本显不相当之重利的处……。

究竟达致什么程度构成“与原本显不相当”。对此可以判断的基准有银行发布的贷款利率、民法规定的利率、民间地区一般借贷利率。各国及地区形成当今的通说也是一个逐渐发展的过程。但随着时间的演进,理论界和实务界开始改变这一做法,主要是基于刑法规范的目的及刑法的谦抑性。如有学者指出,民法中规定的利率限制主要是基于维护民法秩序,但与刑法所希望建立的秩序是不完全相同的。因为刑法规范所保护的社会秩序是最低限度且基于刑法谦抑性,应该超过民法借贷限度的方能纳入刑法规制范围。[62]因此有判决指出,所谓“与原本显不相当”是指原本利率、时期核算及参酌当地的经济状况,较之一般债务之利息,显有特殊之超额而言。[63]如是,当下各国和地区对高利贷罪中利率高低的判断绝大多数是根据市场中一般借贷利率为准的。例如有学者指出,对于“显不相当”的确认,“市场价值”具有决定性,除了市场价格作为参考指标外,并不存在一个明确的标准。[64]

但是如果每个案件都需要法官在没有一定标准的情况下判断行为是否“显不相当”,会极大地增加法官的工作量,同时可能会出现相同行为司法判决却不统一的情形。为此,有学者建议应在高利贷罪的条文中明确,当财产利益的价值超过给付的50%时,原则上就存在“给付与对待给付显不相当”,从而提高法律适用上的安定性。但为避免该标准过于僵化,应对其保留一定的弹性条文可以采取“原则——例外”式的立法模式。[65]上文提及德国对暴利行为的规制采取主观主义的模式,但是这也并不意味着法官在个案自由裁量中无所遵从,事实上德国联邦最高法院并未完全弃用非常损失原则,该院为了减轻被害人对于加害人有意剥削证明之困难,曾经认为只要约定之给付价格约略多出一倍于市场交易上同行的价格(约等于双倍价格,或者更高比例),通常就认为是显然失衡。学者们称呼德国联邦最高法院这种一再重复表达的“给付是对待给付将近两倍高”方式,已经可以说是一种概算公式,而构成联邦最高法院所谓的“重大而特别显然的失衡”。[66]当然在实务中,德国联邦最高法院对“两倍高标准”会根据个案进行一定的修正。

笔者认为这种思维值得借鉴,由于我国民法现在对高利贷规定的四倍LPR利率在民间借贷市场中明显偏低,在此情况下如果过线就入刑会造成刑法打击面过大也非刑法规范的目的所在,高利贷罪设置的目的在于对“显然不相当的”的对待给付行为进行规制以保护被害人的财产。但是如果完全不设置判断标准会造成司法不统一的情形,而“两倍高标准”提供了具有可操作性及理论依据充分的标准。

为实现兼顾实质公平与契约自由,在主观方面各国均强调行为人对被害人弱势地位的明知、利用,仅有高利率的借贷约定、没有利用被害人弱势地位的不构成高利贷罪。境外国家和地区对于被害人弱势情境的设定极其相近,大体上有愚钝、无经验、急迫、困境几种情形。首先,行为人主观上必须是故意而不能是过失,即行为人对被害人处于弱势处境是有认识的,并利用被害人这一不利处境实现显不相当的获利。对于行为人是否需要对被害人弱势处境准确认知的问题,有观点指出,行为人不必要如法律人一样对于被害人处于何种困境作出准确判断,只要其认识到被害人处于困境即可。[67]其次,对于在故意之外,是否还要有“特别乘机利用之意图”目前尚存不同意见,德国最高法院认为,除了有乘机利用之外,行为人还要以“卑劣或其他可以非难的方式”,利用被害人的窘境等,但学说上认为并无必要。[68]最后,为了避免对市场经济的过度干预,司法实务部门会对被害人之弱势处境作出限定。德国法院对于借款动机是为了扩充生意的处境也不认为该当急迫之要件,因为扩充生意并非为了解决现存的经济瓶颈,而是对未来计划的筹资。即使没有得到借款只会造成未来计划的落空,并不会该当急迫,进而不该当暴利罪的主观故意。[69]

注释:

*本文是福建省社科规划项目《网络犯罪扩张的类型化规制研究》(课题号:FJ2021BF015)的阶段性成果。

[1]参见陈晓枫、周鹏:《高利贷治理之史鉴》,载《法学评论》2019年第4期,第160页。

[2]彭新林:《论“套路贷”犯罪的刑事规制及其完善》,载《法学杂志》2020年第1期,第60页。

[3]参见周川、黄琰:《审理“套路贷”犯罪案件的法律适用》,载《人民司法》2020年第5期,第17页。

[4]陶建平:《高利贷行为刑事规制层次论析》,载《法学》2018年第5期,第180页。

[5]李忠强:《放高利贷行为的刑法评析》,载《人民检察》2013年第2期,第16页。

[6]参见赵秉志、李昊翰:《民间放高利贷行为入罪问题探讨》,载《河南大学学报》2020年第2期,第52页。

[7]参见姚辉:《关于民间借贷若干法律问题的思考》,载《政治与法律》2013年第12期,第4页。

[8]参见高圣平、申晨:《论民间借贷利率上限的确定》,载《上海财经大学学报》2014年第2期,第99页。

[9]强力:《我国民间融资利率规制的法律问题》,载《中国政法大学学报》2012年第5期,第56页。

[10]强力:《我国民间融资利率规制的法律问题》,载《中国政法大学学报》2012年第5期,第58页。

[11]315曝光的“714高炮”到底是什么鬼?这些平台你可千万要躲开!https://baijiahao.baidu.com/s? id=1628206505832860853&wfr=spider&for=pc,最后访问时间2022年11月29日。

[12]王亚南:《中国半殖民地半封建经济形态研究》,人民出版社1957年版,第274页。

[13]郭芳、施建表:《疯狂的高利贷——浙江地下融资组织化扩张调查》,载《中国经济周刊》2011年27期,第28页。

[14]参见张勇:《高利贷行为的刑法规制》,载《江西社会科学》2017年第7期,第162页。

[15]参见黄贤福:《契约自由衰落之前》,载《法令月刊》2003年54卷4期,第3-4页。

[16]参见梁慧星:《从近代民法到现代民法》,载《律师世界》2002年第5期,第5-6页。

[17]See GRISMORE ON CONTRACTS 394(rev.ed. J. Murray 1965).

[18]Jan M. Smits, Contract Law: A Comparative Introduction 13(2014).

[19]张善根:《入罪拟或信用治理:高利贷衍生犯罪的“中西”疗法》,载《法律科学》2019年第1期,第107页。

[20]《民法通则》第九十条规定:合法的借贷关系受法律保护;《合同法》第211条第2款规定:自然人之间的借款合同约定支付利息的,借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定;《民法典》第六百八十条规定:禁止高利放贷,借贷的利率不得违反国家有关规定。

[21]参见邱兴隆:《民间高利贷的泛刑法分析》,载《现代法学》2012年第1期,第112-119页。

[22]参见张勇:《高利贷行为的刑法规制》,载《江西社会科学》2017年第7期,第163页。

[23]参见陈庆安、罗开卷:《民间高利贷刑法规制的困境与路径选择》,载《广东社会科学》2015年第4期,第245页。

[24]参见(2003)汉刑初字第711号刑事判决书。

[25]参见刘伟:《民法典语境下高利贷刑法规制路径的反思与重构》,载《东南大学学报》(哲学社会科学版)2020年第3期,第119页。

[26]参见(2012)刑他字第136号批复。

[27]陶建平:《高利贷行为刑事规制层次论析》,载《法学》2018年第5期,第188页。

[28]王志远:《非法放贷行为刑法规制路径的当代选择及其评判》,载《中国政法大学学报》2021年第1期,第188、189页。

[29]林东茂:《刑法综览》(修订5版),中国政法大学出版社2009年版,第362、363页。

[30]参见岳彩申:《民间借贷风险治理的转型及法律机制的创新》,载《政法论丛》2018年第10期,第9页。

[31]非常损失原则,是指罗马帝政时期,在不动产的价金低于其价值的一半时,遭受“非常损失”的出售人有权请求撤销买卖。优帝一世将这项限制扩大适用到所有的买卖,推定在价金不足标的物价值的1/2时,出卖人表面上是自愿的,实际上是受了压迫,并非出自真心,故该契约可以解除。参见周枏:《罗马法原论》(下册),商务印书馆1994年版,第694页。

[32]BGHNJW1979, 758;1982, 2768;1994, 1275; Priitting/Wegen/Weinreich/Ahrens, (Fn.8), Rn.64; Er- man/Palm/Arnold, (Fn.4), §138 Rn.19.转引自:吴从周:《论暴利行为:兼评最高法院103年度台上字第2445号判决》,载《台大法学论丛》2018年第6期,第912页。

[33]黄仲夫:《刑法精义》(修订31版),梨斋社有限公司2016年版,第737页。

[34]许泽天:《重利罪的结构与修正方向》,载《月旦刑事法评论》2016年第2期,第92页。

[35]参见林东茂:《重利罪的构成要件》,载蔡墩铭、甘添贵主编:《刑法争议问题研究》,五南图书出版有限公司1999年版,第558页。

[36]James Gordley, “Equality in Exchange”, 69 California Law Review 1587, 1590(1981).

[37]吴旭莉:《台湾地区重利罪的规范变迁、审判实践及启示》,载《台湾集刊研究》2019年第2期,第64页。

[38]参见张明楷:《刑法学中危险接受的法理》,载《法学研究》2012年第5期,第175页。

[39]车浩:《过失犯中被害人同意与被害人自陷风险》,载《政治与法律》2014年第5期,第32页。

[40]孙宏涛、仇梦龙:《民法典视域下高利贷的定性及利率规制》,载《民主与法制时报》2021年4月8日第006版。

[41]参见刘植荣:《国外判断“高利贷”的标准》,载《资本市场》2012年第5期,第91页。

[42]参见岳彩申、车云霞:《论民间借贷利率的分层规制》,载《金融法学家》2015年,第75页。

[43]参见刘勇:《〈民法典〉第680条评注(借款利息规制)》,载《法学家》2021年第1期,第179页。

[44]参见刘勇:《利率规制:从“法定”到“市场”——兼评最高人民法院司法解释的相关规定》,载《内蒙古社会科学》2016年第3期,第106页。

[45]参见刘勇:《超额利息返还的解释论构成——以法释〔2015〕18号第26条、第31条为中心》,载《法学》2019年第4期,第173页。

[46]参见刘勇:《〈民法典〉第680条评注(借款利息规制)》,载《法学家》2021年第1期,第179页。

[47]参见王林清:《民间借贷利率的法律规制:比较与借鉴》,载《比较法研究》2015年第4期,第188页。

[48]John M. Haukes, An Annotated Bibliography on the History of Usury and Interest from the Earliest Times Through the Eighteenth Century, p.383(The Edwen Press 2004).

[49][美]多蒂,等《市场经济:大师们的思考》,林季红等,译,江苏人民出版社,2000年版,第312页。

[50]参见王林清:《民间借贷利率的法律规制:比较与借鉴》,载《比较法研究》2015年第4期,第189-190页。

[51]参见陆青:《试论意大利法上的高利贷规制及其借鉴意义》,载《西安电子科技大学学报》2013年第1期,第100页。

[52]参见吕垚瑶:《我国高利贷刑法治理的困境与破解路径》,载《重庆社会科学》2019年第9期,第104-106页。

[53]参见时方:《规制高利贷的刑民界分与策略选择》,载《检察日报》2021年2月26日第003版。

[54]贷款人通常会设计出复杂的信贷产品,如浮动利率产品、挂钩利率产品、高额违约产品,借款人通常对此种复杂而又具有迷惑性的利率计算并不清楚。

[55]参见张彬:《高利贷规制:从“利率”到“行为”》,载《银行家》2017年第3期,第123-124页。

[56]参见吕垚瑶:《我国高利贷刑法治理的困境与破解路径》,载《重庆社会科学》2019年第9期,第106页。

[57]赵万一、吴晓峰:《契约自由与公序良俗》,载《现代法学》2008年第3期,第56页。

[58]参见岳彩申:《民间借贷风险治理的转型及法律机制的创新》,载《政法论丛》2018年第1期,第9页。

[59]参见沈伟:《地下借贷市场去影子化:法与金融的视角》,载《政法论丛》2020年第8期,第80页。

[60]参见(2021)皖06民终344号民事判决书。

[61]徐涤字:《非常损失规则的比较研究》,载《法律科学》2001年第3期,第116页。

[62]参见林东茂:《重利罪的构成要件》,载蔡墩铭、甘添贵主编《刑法争议问题研究》,五南图书出版有限公司1999年版,第561页。

[63]参见最高法院99年度台上字第4210号刑事判决。

[64]参见NK-Kindhäser, §291 Rn.30.转载自蔡忠明:《重利罪构成要件之研究——以德国与台湾重利罪之比较为核心》,成功大学法律研究所硕士论文,2015年,第84页。

[65]参见Hohendorf, a.a. O.(Fn.4), S.197-198.转引自蔡忠明:《重利罪构成要件之研究——以德国与台湾重利罪之比较为核心》,成功大学法律研究所硕士论文,2015年,第88页。

[66]参见吴从周:《论暴利行为:兼评最高法院103年度台上字第2445号判决》,载《台大法学论丛》2018年第6期,第912页。

[67]参见蔡忠明:《重利罪构成要件之研究——以德国与台湾重利罪之比较为核心》,成功大学法律研究所硕士论文,2015年,第89页。

[68]Staudinger/Fischinger, (Fn.38), §138 Rn.286 f.转引自吴从周:《论暴利行为:兼评最高法院103年度台上字第2445号判决》,载《台大法学论丛》2018年第6期,第920页。

[69]参见陈盈如:《重利罪保护法益与正当性》,国立台湾法律学院法律研究所,2013年硕士学位论文,第82、88页。

非常感谢您的报名,请您扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的报名,请您点击下方链接保存课件。

点击下载金融科技大讲堂课件本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文为作者授权未央网发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。首图来自图虫创意。

京公网安备 11010802035947号

京公网安备 11010802035947号