扫描分享

本文共字,预计阅读时间。

作者:孟盛,浙江大学光华法学院经济法学硕士研究生。本文系浙江省社科规划重点项目(21WZQH02Z)阶段性研究成果。

摘要:证券市场禁入措施是我国证监会执法实践中针对证券违法行为的强大“武器”,但我国当前立法尚存在适用标准模糊与片面的问题。从近年来证监会市场禁入执法案件可以发现,所有禁入决定中各项禁入措施皆是合并适用,在适用标准上只会机械地认定“情节严重”,但这不利于证券市场的持续健康发展。根据行政比例原则的要求,执法者应当关注和区分各项禁入措施的不同制度定位和实效功能,并在此之上确立使用标准。借鉴美国立法与执法事件的经验,应当分别以“不称职”“扰乱证券行业秩序”“影响交易秩序或者交易公平”为中心,重构我国公司任职禁止、证券业务禁入与证券交易禁止的使用标准。

关键词:行政处罚 市场禁入 公司任职禁止 证券业务禁入 证券交易禁止

强势有效的证券市场有赖于证券监管机关积极的执法活动。美国哥伦比亚大学法学院教授小约翰·科菲(John C. Coffee, Jr.)的研究表明,公司与证券法执行的强度是解释普通法系国家的证券市场更为发达的关键因素。[1]证券市场禁入就是执法者规范证券市场发展与保护投资者权益的有力武器。相较于运用更为广泛的罚款、警告等处罚措施,市场禁入针对的是情节恶劣、影响重大的违法行为,是通过剥夺违法者履行原有职务或从事特定交易行为的权利,来保护市场与投资者在将来免受其侵害。与行政罚款与民事赔偿责任不同,证券市场禁入措施追求的是违法者的个人责任,而不是以公司为主要的制裁对象,因而不仅不会使发行人及其股东承受沉重的经济后果,还能有效地维护其合法权益。[2]

证券市场禁入的适用标准是否合理,很大程度上决定了该制度能否在实践中发挥良好的效果,然而,与发达资本市场国家的法律相比,我国当前立法尚存在适用标准模糊与片面的问题。本文将从我国证券市场禁入的立法与执法实践出发,以经验证据说明当前实践中存在的不足,并针对现实问题,提供重构证券市场禁入措施适用标准的建议。本文提出,确定适用证券市场禁入的具体标准,必须综合考虑拟被禁入对象过去违法行为的严重程度和具有未来不当行为的风险。证券市场禁入制度是以限制违法行为人职业自由选择权的方式,实现对违反行政法律规范相对人的制裁和惩戒,防止其未来再次实施此类违法行为。不同的证券市场措施限制了被禁入对象不同方面的职业自由,因此应当针对不同的违法情形分别作出,其适用标准也应当根据其制度目的和功能分别确定。

一、中国证券市场禁入的立法执法实践和问题引入

(一)证券市场禁入立法的演进与局限

早在1996年,国务院就在《关于进一步加强证券监督管理工作的通知》中正式提出的“证券行业禁入”的概念,作为我国证券市场禁入制度的前身,为我国禁入制度的全面建构铺垫了坚实的政策基础。[3]随后,1997年颁布的部门规章《证券市场禁入制度暂行规定》(以下简称《暂行规定》)正式确立了我国的证券市场禁入制度。2005年《证券法》修订,在高位阶的法律层面对该制度作了授权和认可。2006年《证券市场禁入规定》(以下简称《2006规定》)发布,在废止了《暂行规定》的同时还扩大了市场禁入适用主体的范围。但经过近十年的发展,《2006规定》的主体已经不能适应证券市场出现的各种新情况,接着证监会又在2015年对《2006规定》进行了修订,发布《证券市场禁入规定》(以下简称《2015规定》)。[4]

2019年《证券法》修订,又对证券市场禁入制度作出四项重要改动:一是在原《证券法》规定的业务禁止和任职禁止的基础上增加了证券交易禁止;二是增加了“禁止从事‘证券服务业务’”作为禁入内容;三是将不得担任职务的机构类型由“上市公司”扩展为全体“证券发行人”;四是将以往业务禁止或者任职禁止的适用关系修改为同时适用的关系,体现了证监会打击证券违法行为的“强监管”手腕。

证券市场禁入制度在我国历经二十余年的嬗变,在禁入对象、禁入行为类型、禁入内容等方面都呈现不断扩大和完善的趋势。然而,我国有关立法始终缺乏对适用标准的关注。适用标准的模糊不清导致证监会行使了很大的裁量权,容易对当事人造成较大的负面影响。根据《证券法》(2019年修订)第二百二十一条规定,证券市场禁入措施的适用应当满足两个条件,一是行为人“违反法律法规和证监会规定”,二是要求“情节严重”。“情节严重”这样的模糊表达赋予了证监会极大的自由裁量空间,评判标准的缺失削弱了评判标准的正当性,而且这种规定过于强调行为人过去的违法违规行为,缺乏对行为人当下与未来行为的关注。[5]在实施细则方面,以《证券法》(2019年修订)的新增规定为依据,证监会在2021年发布了最新的《证券市场禁入规定》中(以下简称《2021规定》)。对于适用标准问题,《2021规定》主要在第七条规定了可以被采取禁入措施的违法行为类型,然而,何谓“情节严重”“情节较为严重”,具体规则却仍付之阙如。

(二)证监会执法情况的经验证据及分析

通过对证监会在其官方网站发布的《中国证监会市场禁入决定书》统计和分析,可以归纳出行政机关在作出市场禁入决定时所考量的情节。笔者统计所用数据来源于证监会官网公开的全部《市场禁入决定书》,数据统计涵盖的年度范围是2019年至2021年(见表1)。需要说明的是,表2中所注明的法条均为2005年《证券法》,且新增的证券交易禁止自2021年7月19日开始施行,故证监会官网中尚缺乏包含该项禁止的禁入决定。此外,〔2019〕3号、〔2019〕14号、〔2019〕17号、〔2019〕18号、〔2019〕21号、〔2021〕17号市场禁入决定书未在证监会网站上公开。如表1所示,2019—2021年,证监会每年作出禁入决定书的平均数量为24件,被采取禁入措施的平均人数为49人,并且每年决定书数量与人数都保持较稳定的水平。

表2则统计了2019—2021年被采取禁入措施的违法行为类型的情况,从中可见,信息披露违法、内幕交易、市场操纵是被采取禁入措施较多的违法行为类型,三者主要的共同特征是都严重影响了证券市场中信息的真实性。不过,其他非典型的证券违法行为也会被采取禁入措施,可见证券法各个规制领域的违法行为都可能被市场禁入的法网笼罩。可见,由于我国在立法层面通过“违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定”和“情节严重”“情节特别严重”的两把标尺来圈定违法行为的范围,证券市场禁入制度在规制行为形式上的区别被显著地消除,进而证监会在执法实践中可以采用实质性的标准,使其在执法过程中可以享有更高的自由裁量权。[6]

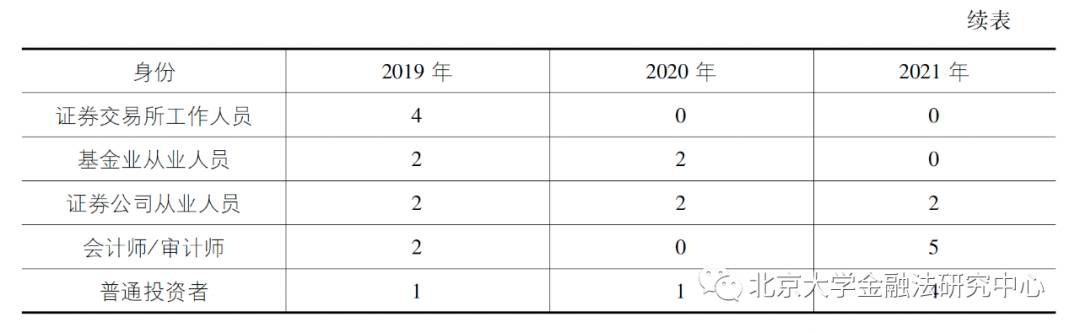

表3统计了不同身份的市场主体被采取禁入措施的情况。从中可见,无论是在发行人中担任重要职位的人,如总经理、董事长等,还是没有任何特别身份的普通投资者,只要其对证券市场造成了严重风险,都可能被证监会采取禁入措施,规制主体的范围十分广泛。

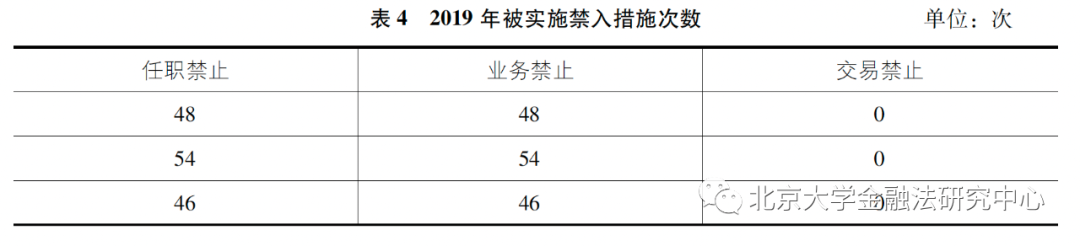

然而,表4统计的2019年被实施禁入措施次数,与违法对象和主体的广泛性形成了鲜明对比。证监会采取的任职禁止次数与业务禁止次数完全一样,所有禁入决定中两项措施皆为合并适用,没有任何区别。事实上,在所有的禁入决定书中,证监会的用语统一都是“自我会宣布决定之日起,在禁入期间内,除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外,也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务”。从中可见,证监会完全是将原本分属两个制度的任职禁止和业务禁止当作同样的措施“打包出售”,并未根据具体违法情况来判断施加何种禁入措施是适当的,一概认定“情节严重”,而对两个制度内部的不同制度定位和实效功能缺乏细致关注和区分。

以上发现的证监会对不同类型市场禁入措施的混同适用,表明执法者对于禁入措施各自的制度功能缺乏准确的分类和定位。在这种粗略的做法下,执法者往往会将违法所得作为一个决定性的测试标准,此种衡量标尺容易导致执法者的裁量权不受限制。例如,对比证监会〔2021〕1号市场禁入决定书[7]与〔2021〕12号市场禁入决定书[8],二者都主要属于市场操纵的案件,前者对证券市场的恶劣影响比后者要大,在规模、成交量、股票价格波动幅度、影响力方面都足以对其施加更高年限的市场禁入,但由于其最终亏损甚巨,[9]证监会反而因此对其减轻了惩罚,这几乎是把“情节严重”与违法所得之间画上了等号。此外,在违法所得难以计算的案件中,“情节严重”更是没有清晰的界定标准,证监会很少对当事人行为的严重性进行精确说明,缺乏客观、可量化、便于统一反复行使的衡量标准。“情节严重”应该具备多元化、精细化的判断标准,否则容易释放错误的政策导向和引发道德风险,不利于证券市场持续健康发展。

二、证券市场禁入措施正当性适用的要求

通过梳理我国证券市场禁入措施的立法演进历程,分析其制度功能,可以发现三类证券市场禁入措施分类适用的正当性根植于行政比例原则对行政裁量权合理性的基本要求,但我国当前的做法与此有所背离。禁入措施正当性应立足于行政比例原则和分类适用的基石。

(一)行政比例原则的要求

证券市场禁入措施无疑会对当事人产生巨大影响,除了对当事人造成声誉损害外,还会使许多有管理才华的人失去工作机会,因此许多公司高管甚至将其比作“死刑”。美国学者Jayne Barnard教授指出,实施禁入措施必须考虑制裁手段对公民权利造成的后果,这些权力包括公民的职业自由权,违法者获得与其情节相当的惩罚的权利,民事程序中被告不受到惩罚性责任的权利,以及股东自主任命董事会成员的权利。[10]为保障私人权利不受公权力主体的过度限制,证监会在实施证券市场禁入措施时应当严格遵循比例原则的要求。[11]具体而言,根据比例原则项下的适当原则、必要性原则与均衡原则,公权力行为的手段必须:(1)能够促进所追求的目标的实现;(2)是造成损害最小的必要手段;(3)手段所增进的公共利益与其所造成的损害成比例。[12]在颇具影响的Steadman v. SEC[13]一案(以下简称Steadman案)中,美国法院就明确要求,当SEC寻求禁入措施时,它必须清楚地阐述此种严厉的制裁比其他替代方案更合适的理由。[14]然而,证监会在既往执法实践中对不同类别的禁入措施不加选择地适用一统,而不考虑被告具体违法行为与制裁手段之间的关联,明显有违合理行政的要求。

(二)中国证券执法实践中正当性缺失的问题

在前述的证监会〔2021〕1号市场禁入决定书中,吴国荣使用其实际控制的196个证券账户,利用资金优势、持股优势,采用盘中连续交易等方式操纵股票价格。证监会认定其存在市场操纵、未履行发出收购要约义务、虚假减持等违法情节,并对其采取3年证券市场禁入措施,包括公司任职禁止与证券业务禁入。[15]然而,吴国荣只是普通的散户投资者,既未在任何上市公司担任重要职务,也非证券服务业的从业人员,对其施加任职禁止和交易禁止显然缺乏正当性依据。对于一个非重要的、将来也不太可能产生重要影响的低级别违法者而言,证券市场禁入可能是一种无效的威慑。[16]因此,任职禁止和业务禁止的制度功能与吴国荣的职业特点和违法行为的性质不相匹配,难以形成精准打击。

又例如,证监会〔2021〕5号市场禁入决定书中,李光远在得知证监会陕西证监局将开展检查的信息后,组织营销人员删除与客户的聊天记录以及制作的聊天截图等资料,导致检查基础数据丢失,严重影响检查工作的继续进行。证监会决定对李光远采取3年证券市场禁入措施。[17]然而,李光远案并未产生直接的违法所得,其为了应付证监局检查,指令他人删除数据资料,严重影响了检查工作的继续进行。但是证监会的禁入决定中并未具体说明他组织删除的资料是否具有重要性、在何种方面对证监局的检查造成了不便以及这些数据资料是否可以通过技术手段恢复,而只笼统模糊地下了“情节严重”的结论,难逃说理不足之嫌。同时,证监会认为李光远的行为违反了2005年《证券法》第一百八十三条,因而对其采取了禁入措施,却并未交由公安机关给予治安管理处罚,折射出了证监会打击此类违法行为的鞭长莫及。可见,在违法所得难以计算的案件中,“情节严重”更是没有清晰的界定标准,而证监会也没有对当事人行为的严重性进行精确说明,缺乏客观、可量化、便于统一反复行使的衡量标准。

在以上案件中,证监会施加证券市场禁入所欲达到的目的,与禁入的手段之间都没有形成相互促进的关系,手段追求的目的超出了法定目的,这与适当性的要求背道而驰。同时,部分违法情形轻微的散户投资者被施以禁入而非其他替代性的救济措施,如警告、罚款和没收违法所得等,其不能再在证券市场上进行交易,这样的处罚后果未免过于严重,违反了必要性原则。而证监会从未说明过“情节严重”的评判标准,从目前公开的禁入决定书中看似乎其是以违法所得作为最重要的衡量指标,而从未精确评估行为人的违法行为对证券市场的负面影响,违法所得巨大的一律顶格处罚,也违反了均衡性原则。

由此可知,当前执法者对市场禁入措施的制度功能和目的尚未形成充分认知,其不分情况的混搭适用也混淆了三项禁入措施的各自适用标准。然而,市场禁入制度的威慑力如同刑罚一样来源于其严厉性,是对于个人自由权利的直接限制或剥夺,一旦在高风险与高收益并存的证券市场被滥用,将严重束缚相关主体对证券发行与交易的积极性。[18]因此,为使禁入措施能在比例原则的框架下充分发挥引导证券市场健康发展的功能,需对三项禁入措施的制度功能进行清晰定位与梳理。

(三)证券市场禁入的制度功能本位回归:美国法上分类适用的要求

由于三项证券市场禁入措施服务于不同的制度功能,故根据不同的违法情形分类适用禁入措施才符合正当性适用的原则,更精准地发挥禁入措施的打击效果。与我国将各类证券市场禁入措施杂糅适用不同,在美国,三类措施都有各自的制度演进脉络,背后体现了各自不同的制度功能与政策诉求。

根据现行《证券法》第二百二十一条,市场禁入措施包含证券业务禁入、证券发行人任职禁入和证券交易禁入,而这三项制度在美国法上也均有规定。下文将以域外法的视角来深入剖析三项制度的立法目的与制度演变过程。

1.公司任职禁止的制度功能与演进。美国最早的有关公司任职禁止的专门立法是1990年国会颁布的《证券执法救济与小额证券改革法案》(Securities Enforcement Remedies and Penny Stock Reform Act,以下简称《救济法案》)。《救济法案》向《1933年证券法》(Securities Act of 1933)与《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)分别新增第20(e)节与第21d(2)节,授权SEC向法院要求禁止“严重不适合”(substantial unfitness)任职的人员担任上市公司的董事或高管。不过,早在《救济法案》颁布之前,SEC其实就已在实践中广泛地以寻求禁止令(Injunction)的方式变通地向被告施加任职禁止。SEC也会在执法和解协议(consent decree)中要求被告不得再担任任何上市公司的董事或高管。如此,《救济法案》增加的任职禁止条款可以视为对SEC以往实践的认可和进一步支持。[19]美国国会曾明确宣称,《救济法案》的立法目的在于“最大限度地增强执法活动的救济效果”与“在个案中达成最佳程度的震慑效果”。[20]立法历史表明,国会制定任职禁止条款的意图,正是保障市场不受上市公司的不当行为的影响,以增强公众投资者对证券市场的信心。[21]

2002年,继“世通(WorldCom)案”和“安然(Enron)案”等一系列重大公司丑闻后,国会颁布了《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act,以下简称《SOX法案》),又在两个重要方面加强了SEC施加任职禁止的能力:其一,《SOX法案》第305节将实施任职禁止的条件从“严重不适合”降低到“不适合”(unfitness);其二,第1105节授权SEC在行政程序(administrative proceedings)中施加任职禁止,而无须每次都向法院起诉。在《SOX法案》通过之前,SEC的工作人员就曾公开表达了对先前难以成功施加任职禁止的不满;在与SEC的沟通中,国会也意识到了此前法院在判处任职禁止时表现得过于犹豫不决。于是,《SOX法案》降低了施加任职禁止的门槛,表明了国会进一步扩大任职禁止打击范围的决心。[22]

从美国立法演进过程可以看出,任职禁止的制度功能就是防止那些不称职的人主掌公司经营管理的权力,从而损害公司和中小投资者的利益,因此对于改善上市公司治理与增进投资者信心具有重要意义。传统上,财产性制裁是打击上市公司欺诈行为的主要手段,但罚金对于个人财富情况不同的董事和高管产生的效果存在很大的不确定性,同样的罚款额可能对于一部分人微不足道,也可能使一部分人倾家荡产。正是由于公众对于传统手段的成效倍感失望,任职禁止才作为一种更有效的救济方法应运而生。针对不同违法行为通过精准地设置不同的禁止期间,任职禁止能够更好地使行为人的过错与其惩罚相适应,从而对未来的违法行为产生更有效的威慑和预防效果。[23]

2. 证券业务禁止的制度功能与演进。SEC也很早在缺少专门立法的情况下,采取变通的方式实现与证券业务禁止相近的制裁目的。SEC最先是在几起案件的执法和解程序中以施加业务禁止作为与被告和解的条件,并且未受到被告的反对。直到1997年的In re Blinder[24]一案(以下简称“Blinder案”),SEC的业务禁止权力才在行政程序中受到挑战,这起案件也给了SEC一个阐明其施加业务禁止的正当性依据与其所欲达成目的的机会。SEC认为,《1934年证券交易法》第15(b)(6)节允许其为维护公共利益而对证券行业中的违法者的活动“进行限制”(place limitations),若对该条进行扩大解释,也可以为业务禁止提供支撑。SEC还强调了证券业规制的根本目的是保障证券行业的高水平运作,因此必须具有业务禁止的权力才能确保这一目的的实现。[25]

与前述公司任职禁止的立法一样,美国关于证券业务禁止的专门立法也是对上市公司重大危机的回应,即2007年次贷危机爆发后出台的《多德—弗兰克法案》(Dodd-Frank Act)中的第925(a)(1)节。在该条之下,SEC有权禁止违法者与所有受其规制的实体发生联系,相当于将违法者直接逐出整个证券服务业。[26]由此可见,证券业务禁止的功能是令劣迹斑斑的证券从业者不再有与证券行业接触的机会,防止他们再度扰乱证券业的运作秩序,这对于促进证券业的健康发展和维系投资者对证券业的信心具有重要意义。

3.证券交易禁止的制度功能与演进。虽然美国目前尚未有关于证券交易禁止的专门立法,但在实践中,SEC仍会通过寻求禁止令或者禁制令(Cease and Desist Order)的方式对违法者施加交易禁止。例如,在SEC v. Brethen[27]一案(以下简称“Brethen案”)中,SEC就试图对一名实施了内幕交易的公司高管施加禁止令,以阻止其将来再从事违法的证券交易行为。因此,只要回到禁止令与禁制令制度的一般原理,就仍可以发现证券交易禁止的制度功能。

禁止令是联邦证券法自SEC建立之日起赋予其的执法手段。几乎所有联邦证券法的单行法都有条款明确授权SEC对违法者采取禁止令措施,例如《1934年证券交易法》第21(d)节规定,只要SEC“认为任何人正在或即将从事违法行为”,就可以在联邦地区法院起诉,以寻求永久或临时的禁止令。相近的法律规范还有《1933年证券法》第20(b)节与《1940年投资顾问法》(Investment Advisers Act of 1940)第209节。根据美国法院的观点,禁止令本质上是一种救济性与预防性的措施,其根本目的是保护证券市场与投资者在将来免受伤害,而非以惩罚违法者为主要追求。[28]

在实践中,SEC的禁止令大致存在四种类型:一是交还令(disgorgement order),要求被告返还其从违法行为中所收获的利益;二是针对具体违法行为的禁止令(misconduct-specific injunction),要求被告将来不得从事案涉行为;三是针对特定行为类型的禁止令(topic-specific injunction),要求被告不得从事与案涉行为近似的同类行为;四是无所不包的“遵法禁止令”(obey-the-law injunction),要求被告不得从事任何联邦证券法所禁止的行为,否则将额外受到藐视法令的制裁。除交还令外,所有类型的禁止令都需要由SEC证明被告有在未来再度违法的合理可能性。[29]其中,证券交易禁止大致可以归入针对具体违法行为的禁止令或是针对特定行为类型的禁止令的类别中,因而在对违法者施加证券交易禁止的法律程序中,政府机关应当证明被告在未来有再度从事违法证券交易行为的可能性。

与禁止令相似,禁制令的效果也是防止行为再度实施违法行为,二者最重要的区别是,禁止令必须由SEC作为原告向法院申请,禁制令则可以由SEC在行政程序中自行施加。违反禁制令的行为人会被再度施加禁止令,还可能同时受到法院的民事罚款。SEC认为,“施加禁制令的权力加强了执法机关根据特定案件事实和灵活地调整救济措施的能力”。[30]与禁止令一样,禁制令的具体内容也必须建立在被告先前违法行为的基础上,因而也只有对先前实施了违法证券交易行为的被告才能以禁制令的形式实现证券交易禁止的效果。

综上可见,无论是采取司法还是行政程序,证券交易禁止制度都是为了将曾经从事了严重不当证券交易的人排除证券市场,以维护证券市场交易的公平、公正与公开,因此对于防止内幕交易、市场操纵、短线交易等违反证券市场“三公”原则的交易行为具有重要意义。[31]

三、证券市场禁入措施适用标准的改进

在重新认识三项禁入措施制度功能的基础上,我们的讨论就能落脚到其具体的正当性适用构建层面。证券禁入措施的适用必须与其制度功能相匹配,协调手段与目的之间的理性关系,约束执法者的自由裁量权,以为执法权的行使提供合理的尺度。合理的适用也能减少实践中的纠纷和因此产生的行政诉讼,有助于构建我国资本市场疏而不漏的监管法网。

(一)公司任职禁止的适用标准探析:以“不称职”为中心

公司任职禁止的制度功能在于避免上市公司控制权落入不称职的管理者之手,从而保障上市公司治理的总体水平。对于“不称职”的界定在很大程度上决定了公司任职禁止的打击范围,打击范围过窄固然不利于保护投资者利益,但范围过宽也会使公权力过分介入公司治理,有损公司经营及管理者选任的自主性。因此,“不称职”的概念作为公司任职适用标准的核心,必须在各方因素的权衡下得到具体的界定。

在前《SOX法案》时代,美国法院在审判中对于“严重不称职”的内涵最初采纳了Barnard教授提出的六要素测试:(1)被告违法行为的恶劣程度;(2)被告的“惯犯”身份;(3)被告在参与欺诈时的角色或地位;(4)被告的故意程度;(5)被告在违法行为中的经济利益;(6)其行为会再次发生的可能性。[32]在“Steadman案”中,法院同时指出,被告违法行为的恶劣程度、故意程度和再犯可能性等因素比其他的因素应当有更重的分量;这六个因素也只是一个需要法院考虑的清单,证监会不需要证明满足全部六个因素的事实,以证明其决定是合理的。在后续的SEC v. Patel[33]一案(以下简称“Patel案”)中,第二巡回法院将测试中“再犯可能性”因素,提升到所有其他因素之上,要求SEC必须充分证明被告再犯可能性的事实。“Patel案”将“严重不称职”与被告的再犯可能性几乎画上了等号,极大地提高了任职禁止的实施门槛,但在很大程度上背离了国会加强SEC执法能力的初衷。任职禁止本是惩罚违反公众信任的公司管理者的有力手段,“Patel案”的裁决却使一个初犯者即使其不当行为非常恶劣也不可能被施加禁入措施,从而削弱了禁入措施的威慑作用。不过,尽管充满争议,“Patel案”的判决仍在全国范围内产生了极大的影响,为各地法院广泛遵循。结果是,即使是在被告实施恶劣的证券欺诈行为的情况下,法院也会拒绝SEC提出的施加任职禁止的请求。因此,“严重不称职”标准成为SEC执法的重要障碍。[34]

《SOX法案》颁布后,国会将实施任职禁止的标准从“严重不称职”降低到“不称职”(unfitness)。SEC执法部主任Stephen Cutler认为,在新标准下,“只要公司高管犯下了一种严重违反公众信任的行为,就应该禁止其任职”。[35]然而,这很快被证明只是SEC的一厢情愿,在现实中,法院其实继续沿用了“Patel案”的标准。Barnard教授曾在一篇文章中重新提出了针对“不称职”的九要素测试,并在SEC v. Levine[36](以下简称“Levine案”)一案中被法院所采用。[37]可以看出,新的九要素测试本质仍是对六要素测试的补充和修正,并未实质改变其立场;各个要素间权重如何,也主要取决于法院在实践中的判断。在后续的SEC v. Bankosky[38]中,法院更是明确指出,《SOX法案》立法语言的变更并不影响“Patel案”标准的继续适用。[39]

总体而言,美国国会与法院都试图在任职禁止的适用标准上寻求平衡点,但因根本价值理念的不同而存在很大分歧。国会希望尽可能扩大任职禁止的打击范围,但是法院更强调保护被告的公民权利。最后的结果是,“严重不称职”或者“不称职”的认定几乎等同于对被告再犯可能性的评估,而再犯可能性又有非常严格的证明标准。在如此之高的门槛下,监管机关的执法能力受到了极大限制,大量应当被逐出上市公司的不称职管理者却仍身居高位。更深层次的问题是,美国法院实施的标准并没有触及公司任职禁止的根本制度目的,即保障上市公司权力的正当行使。美国现行标准只考虑了被告个人的违法情势,却没有更深入地关注其在公司决策层级中发挥的作用。

本文认为,任职禁止的适用标准应当充分考虑董事、高管在现代上市公司权力结构中所处的位置。上市公司中董事会职能繁多,但都可以被分入三个基本类别,即管理(management)、监控(oversight)与服务(service)。三者之间的平衡会随着公司性质与规模等因素而变化,但近几十年来上市公司中的大趋势是,董事会的监控职能越来越得到重视,其他职能则逐渐式微。董事会主要扮演监督者的角色,而公司经营管理的权力则主要由高级管理人员行使。[40]因此,当上市公司发生违法行为时,董事既有可能是与高管合谋的直接实施者,也很可能只是监控失职。在执法活动中,直接参与重大违法决策的董事、高管和仅是监督不力的董事应当被区别对待,否则必然有失公允。

美国法院在公司法审判中,会根据公司管理者的行为区分“决策”(decision-making)案件与“监控”(oversight)案件,并适用不同的审查标准。[41]本文认为,同样的逻辑也可以适用于公司任职禁止的执法中。具体而言,一方面,对于董事、高管直接利用对公司事务的控制权实施违法的案件,例如通过内幕交易、不公平关联交易、财务造假、虚假陈述等行为欺诈投资者时,证监会只需根据违法行为的恶劣程度与违法者的主观故意程度施加任职禁止即可,因为这些行为本身就能表明违法者的品格恶劣,不应由其在一段时间内继续行使公司控制权。[42]另一方面,对于董事(尤其是独立董事)监控失职的案件,证监会应当更谨慎地适用禁入措施。根据美国法院在Stone v. Ritter一案中的观点,只要董事会在公司中设置了一定的监控系统,并且董事承担一定的监控工作,即可认为其适当地履行了监控义务。[43]在此判断标准下,只有当董事违反其监控义务时,证监会才应对其采取任职禁止措施。对于任职禁止的具体实施时长,还应当考虑违法行为在没有该董事干预的情况下持续了多长时间,以及任何预警信号(red flag)被忽视的严重程度。在考虑董事的悔过情况时,执法者应判断被告是否承认自己的错误,接受责任,并表示愿意改变。[44]

(二)证券业务禁入的适用标准探析:以“扰乱证券行业秩序”为中心

与公司任职关注禁止违法行为与上市公司控制权的行使情况不同,证券业务禁入主要关注违法行为对证券行业秩序的影响。美国业务禁入适用标准成型的标志是SEC在“Blinder案”中的意见。SEC认为,施加业务禁入的根本标准是“被告在证券行业继续担任任何职务都将有悖于公共利益”。为此,SEC认为应当判断三个方面的因素:(1)违法行为的影响遍及整个证券行业;(2)对公众投资者利益构成损害风险;(3)违法情节严重到需要一个全面的应对措施来保护公众利益。[45]在此之外,还有法院要求SEC考虑前述“Steadman案”等案件中发展的“六要素测试”,作为衡量业务禁入严格程度的附属性因素。

本文认为,美国SEC提供的业务禁入的三个方面考量因素非常恰当地把握了该制度的核心理念,值得我国借鉴。如前所述,业务禁入制度保护的公共利益是整个证券服务行业的健康发展,因此只有当“违法行为的影响遍及整个证券行业”时,施加业务禁入才具有正当性;反之,如果仅是某一上市公司高管实施内幕交易,而不影响证券服务行业的运作,就没有业务禁入的适用空间。同时,由于业务禁入在根本上还是为了维护投资者对证券服务行业的信心,因而违法行为需要在实质上“对公众投资者利益构成损害风险”。最后,根据行政比例原则要求,只有在其他替代措施不足以实现目的时,才应以业务禁入作为“一个全面的应对措施来保护公众利益”。

我们可以通过SEC v. Sayegh[46]一案,对SEC提出的业务禁入标准在实践中的适用有更深入的理解。被告Sayegh在证券行业工作长达35年之久,并且在本案案发前没有违法记录。作为一名柜台市场交易员,Sayegh在其任职的证券公司承担做市商的工作。在做市交易中,Sayegh将存托凭证的价格人为地保持在高位长达17个月,并从中获取非法利益。SEC认为,首先,Sayegh对长达17个月的证券价格操纵足以表明该行为“遍及整个证券行业”;其次,鉴于Sayegh对证券监管规则的漠视,无论他将来在证券行业从事何种工作,都会产生很大的损害投资者利益的风险;最后,Sayegh长期实施价格操纵的情节十分恶劣,他还拒绝承认自己行为的不当之处,因此必须通过业务禁入才能防止其在一定时期内再度扰乱证券行业的秩序。[47]可见,以“扰乱证券行业秩序”为中心,证券业务禁入的三项具体适用标准层层递进,为监管机构的执法活动提供了充分的指引。

(三)证券交易禁止的适用标准探析:以“影响交易秩序或者交易公平”为中心

证券交易禁止堪称我国现行法中最严格的一项禁入措施。它剥夺的不是公民担任某一职务的特权,而是公民从事证券交易与获取证券投资收益的最基本权利。一旦被施以证券交易禁止,行为人就彻底断绝了分享一国证券市场发展红利的途径。美国没有关于证券交易禁止的专门立法,在实践中也很少被使用。我国《2021规定》特别规定,“禁止交易的持续时间不超过5年”,这与任职禁止和业务禁入实施期间可以长达终身的规定显著不同,也说明我国证监会已经意识到了交易禁止的强大“杀伤力”。

《2021规定》还将交易禁止的适用对象限定在“影响证券交易秩序或者交易公平”的严重违法者,该标准十分恰当地把握了交易禁止的关键制度功能,值得赞许。如前所述,交易禁止制度旨在预防有违证券市场“三公”原则的不当交易行为,因此适用对象必然已对交易秩序和公平造成了严重影响。遗憾的是,《2021规定》并未提供证监会在执法时具体应当纳入考量范围的各种因素,“影响证券交易秩序或者交易公平”的判断容易流于形式。尽管如此,我们仍然可以回归禁止令/禁制令(考虑到两者主要是程序上的区别,因此以下统一称为“禁令”)制度的一般原理,为交易禁止的具体适用寻求参考标准。

首先,证券法中禁令的主要目的是阻止未来的违法行为,而不是惩罚违法者。因此,“为了获得禁令救济,SEC需要超越过去违法行为的单纯事实,而必须提供积极的证据,证明不法行为有可能再次发生”。[48]法院在评估未来违法行为的可能性时,所考虑的因素通常包括:(1)被告是否在过去实施了违法行为;(2)故意程度;(3)过去的违法行为是否是孤立的事件;(4)被告是否承认过去行为的错误性,并保证不会再发生违法行为;(5)被告的职业是否使其处于有机会进一步违法的地位。[49]

其次,禁令强调过去违法行为与被禁止的未来行为之间的关联,过去行为是未来违法风险的证据来源。[50]根据In re KPMG Peat Marwick LLP[51]一案的提出要求,执法者需证明,过去与未来行为的关联性应当达到“合理可能性”(reasonable likelihood)的程度,即过去的违法行为中蕴含了被禁止行为可能发生的“一定风险”(some risk)。[52]可以认为,只有当证券交易是案涉违法行为中的关键一环时,交易禁止与违法行为间才具有达到“合理可能性”程度的关联性,交易禁止才有适用空间。

最后,禁令在本质上是一种预防性的救济手段,根据传统衡平法的理念,原告在诉讼中必须证明“缺少禁令救济会使其受到不可弥补的伤害”。换言之,只有在没有其他足够的替代救济措施,以及禁令对于防止未来侵害行为是必要的情况下,法院才会准许实施禁令。如果原告是政府机关,法院确定禁令救济的适当性和必要性时,衡量的标准就是公共利益而非私人利益。[53]如前所述,交易禁止旨在保护的公共利益就是证券交易的公平、公正、公开,因此,执法者必须证明,如果缺少交易禁止,证券市场的“三公”原则就会有被侵害的风险。

综上所述,证券交易禁止的适用也呈现一个“三层结构”:第一层是对违法行为严重程度及违法者未来再犯可能性的衡量;第二层是考察具有违法行为与交易禁止之间是否具有合理可能性程度的关联性,即证券交易是否是违法行为中的关键一环;第三层是判断如果不施加交易禁止,证券市场的维护交易秩序或者交易公平是否就会面临被侵害的风险。前述“Brethen案”可以很好地体现证券交易禁止适用的“三层结构”。该案中,一名公司高管判断其公司的一项并购交易不太可能发生,并利用该非公开信息实施交易。在SEC的调查程序中,该高管不仅作了伪证,也没有表示悔过,还被发现曾在另外两起案件中实施了内幕交易行为。显然,本案被告违法情节严重,也有较高的再犯可能性。不过,法院仍未对其施加交易禁止,因为本案公司不发生并购交易的所谓内幕信息只是被告的主观判断,而非确切的客观事实,因而被告的违法行为与交易禁止的关联无法达到合理可能性的程度,交易禁止在此也不是最适合的救济手段。[54]

四、结论

证券市场禁入措施是我国证监会执法实践中针对证券违法行为的强大“武器”,但我国当前立法尚存在适用标准模糊与片面的问题。通过对近三年(2019—2021年)证监会市场禁入执法案件的统计发现,虽然我国市场禁入适用的违法行为类型和主体非常广泛,但是所有禁入决定中各项禁入措施皆是合并适用,在适用标准上认定为“情节严重”。证监会片面单一的裁量思维容易释放错误的政策导向和引发道德风险,不利于证券市场持续健康发展。行政比例原则要求我们关注和区分市场禁入制度内部各项禁入措施的不同制度定位和实效功能,并在此之上确立使用标准。具体而言:

首先,公司任职禁止的制度功能是防止不称职的人主掌公司经营管理的权力,从而损害公司和中小投资者的利益,对于改善上市公司治理与增进投资者信心具有重要意义。公司任职禁止的适用应当以“不称职”为中心,区分管理者直接利用公司控制权实施违法的案件与监控失职的案件,进而适用不同的审查标准。

其次,证券业务禁入的制度功能是令违法者不再有与证券行业接触的机会,防止其再度扰乱证券业的运作秩序,对于促进证券业的健康发展和维系投资者对证券业的信心具有重要意义。公司任职禁止的适用应当以“扰乱证券行业秩序”为中心,具体应当在违法行为的影响遍及整个证券行业,对公众投资者利益构成损害风险,以及违法情节严重到需要一个全面的应对措施来保护公众利益时得到适用。

最后,证券交易禁止的制度功能是将曾经从事了严重不当证券交易的人排除证券市场,以维护证券市场交易的公平、公正与公开。证券交易禁止的适用应当以“影响交易秩序或者交易公平”为中心,具体需要考虑违法行为严重程度及违法者未来再犯可能性,违法行为与交易禁止之间进行关联是否具有合理性,以及如果不施加交易禁止,证券市场的维护交易秩序或者交易公平是否就会面临被侵害的风险。

注释:

[1] See John C. Coffee Jr., Law and the Market: The Impact of Enforcement, 156 University of Pennsylvania Law Review 229 (2007), pp. 229-312.

[2] 参见黄辉、李海龙:《强化监管背景下的中国证券市场禁入制度研究:基于实证与比较的视角》,载《比较法研究》2018年第1期。

[3] 参见张林鸿:《我国证券市场禁入制度法治化的困境与出路》,载《政法学刊》2020年第5期。

[4] 参见徐仁进:《我国证券市场禁入制度的适用标准问题研究——“赵薇案”和“马斯克案”引发的思考》,载《法律与金融》2019年第六辑,第64页。

[5] 参见陈军:《证券市场禁入的适用条件:由静态向动态的转型》,载蔡建春、卢文道主编:《证券法苑(第二十九卷)》,法律出版社2020年版。

[6] 参见徐仁进:《我国证券市场禁入制度的适用标准问题研究——“赵薇案”和“马斯克案”引发的思考》,载《法律与金融》2019年第六辑,第64页。

[7] 《中国证监会市场禁入决定书(吴国荣)》,证监会〔2021〕1号。

[8] 《中国证监会市场禁入决定书(陈建铭、谢晶)》,证监会〔2021〕12号。

[9] 吴国荣案实际控制196个证券账户,操纵期间华平股份股票价格从6.35元/股上涨至7.1元/股,涨幅11.8%,其间最高价8.86元/股,6月19日至6月26日股票出现多日跌停,截至6月26日,收盘价为3.81元/股,造成股价大幅波动,操纵期间账户组亏损32372.33万元。陈建铭、谢晶案控制使用101个证券账户,其操纵“中昌数据”期间,账户组大量减持,账户组持股量减少约100%,股价累计下跌35.89%,共计获利11472258.06元。

[10] See Jayne W. Barnard, The SEC’s Suspension and Bar Powers in Perspective, 76 Tulane Law Review 1253 (2002), p. 1254.

[11] 参见史欣媛:《论比例原则在经济法中的适用》,载《现代法学》2022年第2期。

[12] 参见刘权:《目的正当性与比例原则的重构》,载《中国法学》2014年第4期。

[13] See Steadman v. SEC, 450 U.S. 91 (1981).

[14] See Jon Carlson, Securities, Officer and Director Bars, and the Unfitness Inquiry after Sarbanes-Oxley, 14 Fordham Journal of Corporate and Financial Law 679 (2009), p. 689.

[15] 参见《中国证监会市场禁入决定书(吴国荣)》,证监会〔2021〕1号。

[16] See Jon Carlson, Securities, Officer and Director Bars, and the Unfitness Inquiry after Sarbanes-Oxley, 14 Fordham Journal of Corporate and Financial Law 679 (2009), p. 685.

[17] 参见《中国证监会市场禁入决定书(李光远)》,证监会〔2021〕5号。

[18] 参见徐仁进:《我国证券市场禁入制度的适用标准问题研究——“赵薇案”和“马斯克案”引发的思考》,载《法律与金融》2019年第六辑,第59页。

[19] See Philip F.S. Berg, Unfit to Serve: Permanently Barring People from Serving as Officers and Directors of Publicly Traded Companies After the Sarbanes-Oxley Act, 56 Vanderbilt Law Review 1871 (2003), pp. 1875-1879.

[20] See House of Representatives Report No. 101-616 (1990).

[21] See Jon Carlson, Securities, Officer and Director Bars, and the Unfitness Inquiry after Sarbanes-Oxley, 14 Fordham Journal of Corporate and Financial Law 679 (2009), pp. 684-686.

[22] See Jon Carlson, Securities, Officer and Director Bars, and the Unfitness Inquiry after Sarbanes-Oxley, 14 Fordham Journal of Corporate and Financial Law 679 (2009), pp. 693-694.

[23] See Renee M. Jones, Unfit for Duty: The Officer and Director Bar as a Remedy for Fraud, 82 University of Cincinnati Law Review 439 (2013), pp. 454-455.

[24] In re Blinder, 53 S.E.C. 250 (1997).

[25] See Chad Howell, Back to the Future: Applying the Collateral Bars of Section 925 of the Dodd-Frank Act to Previous Bad Acts, 7 Journal of Business & Technology Law 285 (2012), pp. 288-290.

[26] See Margaret V. Sachs, Donna M. Nagy & Gerald J. Russello, Securities Litigation and Enforcement in A Nutshell, West Academic, 2016, pp. 348-349.

[27] SEC v. Brethen, 1992 WL 420867.

[28] See James D. Cox et al., Securities Regulation: Cases and Materials, 9th ed., Wolters Kluwer, 2020, p. 812.

[29] See Jayne W. Barnard, The SEC’s Suspension and Bar Powers in Perspective, 76 Tulane Law Review 1253 (2002), pp. 1257-1258.

[30] See The Securities Law Enforcement Remedies Act of 1990, Report of the Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, S. Rep. No. 5-23, 101st Cong., 2d Sess. (June 26, 1990).

[31] See Alan R. Palmiter, Securities Regulation, 8th ed., Wolters Kluwer, 2021, pp. 588-589.

[32] See Jayne W. Barnard, When Is a Corporate Executive “Substantially Unfit to Serve”, 70 North Carolina Law Review 1489 (1992), pp.1510-1522. 需要指出的是,Barnard教授在其文章中实际上提出了7个方面因素的考量标准,但法院只采纳了其中6个,另外1个是“被告对于管理者信义义务的认识程度”。

[33] See SEC v. Patel, 61 F.3d 137 (2d Cir. 1995).

[34] See Jon Carlson, Securities, Officer and Director Bars, and the Unfitness Inquiry after Sarbanes-Oxley, 14 Fordham Journal of Corporate and Financial Law 679 (2009), pp. 691-693.

[35] See Stephen M. Cutler, Dir., SEC Div. of Enforcement, Speech by SEC Staff: Remarks at the Glasser Legal Works 20th Annual Federal Securities Institute (Feb. 15, 2002), available at http://www.sec.gov/news/speech/spch538.htm.

[36] See SEC v. Levine, 517 F. Supp. 2d 121 (D.D.C. 2007).

[37] 该标准认为,法院应当考虑:(1)违法行为的性质和复杂性;(2)被告在该违法行为中的作用;(3)在实施该违法行为中使用的公司资源;(4)被告从该违法行为中获得的经济利益(或避免的损失);(5)该违法行为给投资者和他人带来的损失;(6)该违法行为是一个孤立的事件还是一种行为模式;(7)违法行为的隐蔽性和隐藏性;(8)被告的相关不当行为的历史;以及(9)被告对违法行为的承认及其忏悔的可信度。See Jayne W. Barnard, Rule 10b-5 and the Unfitness Question, 47 Arizona Law Review 9 (2005), p. 46.

[38] See SEC v. Bankosky, 716 F.3d 45 (2d Cir. 2013).

[39] See Steven W. Shuldman, An Officer Walks into a Bar: Acknowledging the Need for Deterrence in Officer and Director Bars, 83 Fordham Law Review 333 (2014), pp. 345-346.

[40] See Stephen M. Bainbridge, Corporate Governance after the Financial Crisis, Oxford University Press, 2012, pp. 55-56.

[41] See D. Gordon Smith, Cynthia A. Williams, Business Organizations: Cases, Problems, and Case Studies, 4th ed., Wolters Kluwer, 2019, pp. 328-329.

[42] See Renee M. Jones, Unfit for Duty: The Officer and Director Bar as a Remedy for Fraud, 82 University of Cincinnati Law Review 439 (2013), p. 452.

[43] See William T. Allen, Reinier Kraakman & Vikramaditya S. Khanna, Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 6th ed., Wolters Kluwer, 2021, pp. 277-303.

[44] See Renee M. Jones, Unfit for Duty: The Officer and Director Bar as a Remedy for Fraud, 82 University of Cincinnati Law Review 439 (2013), pp. 459-460.

[45] See Chad Howell, Back to the Future: Applying the Collateral Bars of Section 925 of the Dodd-Frank Act to Previous Bad Acts, 7 Journal of Business & Technology Law 285 (2012), pp. 305-307.

[46] See SEC v. Sayegh, 906 F. Supp. 939 (1995).

[47] See Chad Howell, Back to the Future: Applying the Collateral Bars of Section 925 of the Dodd-Frank Act to Previous Bad Acts, 7 Journal of Business & Technology Law 285 (2012), p. 307.

[48] SEC v. Caterinicchia, 613 F.2d 102 (5th Cir. 1980).

[49] See John C. Coffee, Jr., Hillary A. Sale, M. Todd Henderson, Securities Regulation: Cases and Materials, 13th ed., West Academic, p. 1407.

[50] See Alan R. Palmiter, Securities Regulation, 8th ed., Wolters Kluwer, 2021, p. 589.

[51] See In re KPMG Peat Marwick LLP, Exchange Act Release No. 43,862, 2001 SEC LEXIS 98 (Jan. 19, 2001).

[52] See Jayne W. Barnard, SEC Debarment of Officers and Directors after Sarbanes-Oxley, 59 The Business Lawyer 391 (2004), pp. 402-405.

[53] See Marc I. Steinberg, SEC and Other Permanent Injunctions: Standards for Their Imposition Modification and Dissolution, 66 Cornell Law Review 27 (1980), pp. 32-37.

[54] See Daniel J. Morrissey, Sec Injunctions, 68 Tennessee Law Review 427 (2001), pp. 468-469.

非常感谢您的报名,请您扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的报名,请您点击下方链接保存课件。

点击下载金融科技大讲堂课件本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文为作者授权未央网发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。首图来自图虫创意。

京公网安备 11010802035947号

京公网安备 11010802035947号