扫描分享

本文共字,预计阅读时间。

摘要:资管产品中差额补足协议商业模式可以按义务人在资管合同中的地位不同进行类型化,并考虑其是否为金融机构以及是否对全部投资者进行差额补足,以进行分类分析。同时,差额补足协议与资管合同之间具有经济整体性,构成合同联立,具体分析须结合整体交易框架进行。且大部分差额补足协议本身属于混合合同,包含提供增信的差额补充法律关系、借贷关系等多种法律关系。对此,构成“通道业务”的,差额补足协议的外部差额补足关系可能因构成虚假意思表示而无效,其内部借贷关系等其他法律关系则应当考虑是否存在其他法定无效事由以认定效力。构成“刚兑”的,应当被认定为违反效力性强制性规定或违背公序良俗而无效。但在劣后级投资人为差额补足义务人模式中,除存在其他无效事由的,投资者之间的差额补足本身并不构成违法无效或违背公序良俗无效。此外,差额补足协议无效时,资管合同可能随之无效或者由于订立资管合同的合同目的落空而得以依法解除。

关键词:资产管理 差额补足 合同联立 金融监管 交易的整体解释

一、问题的提出

在资产管理领域,差额补足协议是指义务人通过各种形式,对全部或部分投资者的投资本金和收益未能达到预期水平的差额部分,提供补足支付的交易安排。作为一种新型增信措施,差额补足协议可以灵活地对投资人提供不同程度的收益保障,近年来被广泛运用于各类资管产品中。但随着我国对“刚性兑付”等实践安排的监管日趋严格,对差额补足协议效力的争议逐渐爆发。特别是当差额补足协议效力纠纷诉诸法院时,更是矛盾凸显,呈现出司法裁判路径和观点不统一、金融监管政策的司法适用混乱,甚至司法与监管背道而驰等问题,对纠纷解决、行业发展与金融创新都产生了不利影响。

为归纳分析司法裁判对资管产品中差额补足协议效力的认定路径和基本观点以厘清争议,本文在“北大法宝”数据库和“威科先行”数据库,以“差额补足”“差额补偿”等关键词,结合“资管”“资管协议”“集合理财”“集合资产管理计划”等关键词进行检索,并设置筛选条件为“民事”“判决书”,初筛获得相关裁判文书344份,经过逐一阅读整理最终获得有效案例108份[1]。在上述案例中,虽然绝大多数法院均认定资管产品中的差额补足协议合法有效,但对于差额补足协议效力的争议却从未淡化:一方面,部分法院虽然作出认可差额补足协议效力的判决,但主要是囿于金融监管政策的时间效力,包括《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106号,以下简称《资管新规》)的过渡期规定、涉案差额补足协议签订于相关政策出台前等原因,在过渡期内仍应认定其有效。换言之,摒除时间因素,资管产品中的差额补足协议很可能被法院认定为无效,如附录·案例3“江苏国际信托案”等。另一方面,即使是在肯定差额补足协议效力的判决中,法院对诉辩双方相关争议焦点的具体说理以及不同法院对相似问题的裁判路径也差距甚大,未能形成一致,亟待进一步研究。

资管产品中差额补足协议应当如何定性,又如何适用法律?差额补足权利人与义务人之间存在何种法律关系,如何履行义务?差额补足协议是否合法有效,抑或是涉及通谋虚伪、违背公序良俗?如何平衡意思自治和金融监管秩序?如何保护投资人的权益?……对于诸多争议,本文将在梳理现有司法裁判基础上,依循商业模式类型化、法律关系分解、效力分析以及责任承担的逻辑顺序,对实践争议提出体系化的解决路径。

二、效力认定的基础:资管产品中差额补足协议的商业安排

(一)法律视角下差额补足协议商业模式的类型化标准

法律关系构成要素相同或相似的商业模式在法律定性和效力认定等方面具有诸多相似之处,可以归为一类并展开后续分析。从法律视角而言,以法律关系的构成要素为分类基础相对适当。

具体来说,差额补足协议中的法律关系本质属于债之关系,其核心构成要素为权利人、义务人和债之内容,即劣后级投资者、管理人等差额补足义务人,对作为权利人的全部或部分投资者具有差额补足的义务。差额补足法律关系构成要素中的权利人和债之内容均已相对确定,而义务人在资管产品中的地位则更具有多样性且直接关系到差额补足协议法律定性和效力认定。由此,以义务人身份为依据,辅之以权利人以及债之内容要素,对差额补足协议的商业实践进行类型化是相对可行的进路。

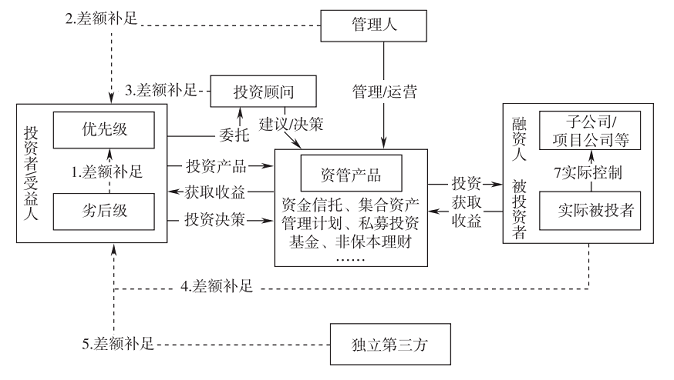

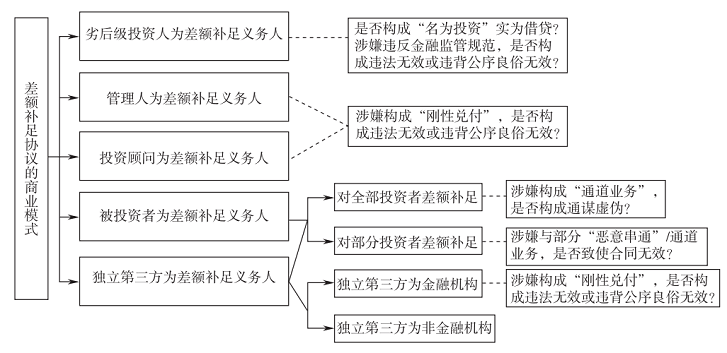

结合所收集整理的百余份案例,根据差额补足义务人在资管计划中的地位不同,大致可以归类为如图1所示的五种类型:劣后级投资者(受益人)、管理人、投资顾问、被投资者和独立第三方。这五种类型也可以称为资管产品中差额补足协议的五种典型商业模式。

图1差额补足协议中的义务人类型

表1差额补足义务人在资管产品中的地位分布[2]

如表1所示,差额补足义务人的五种类型中,司法实践中最为常见的模式为劣后级投资者作为差额补足义务人的情形,这也是《九民纪要》所着重关注并规定的模式。实践中,往往会出现一个资管产品中含有多个差额补足义务人且具有不同身份的情形,如附录·案例13“长安国际信托案”[3],劣后级投资者黄宇杰和投资顾问北京邦文当代艺术投资有限公司均为差额补足义务人。此外,在部分案例中,差额补足义务人还可能包括被投资者、投资顾问等资管产品直接参与主体的法定代表人、实际控制人、控股股东等。除人格混同等特殊情形外,他们与管理人、投资顾问等理论上为不同的主体,暂且将其归入“独立第三方”中进行统计和分析,但其所具有的特殊性将在后文分析讨论中特别说明。

(二)法律视角下差额补足协议的类型化商业模式概述

图2 资管产品中差额补足协议的商业模式

1.劣后级投资人为差额补足义务人。劣后级投资人为差额补足义务人的模式是资管实践中最为常见的类型,该模式的法律定性和效力分析也是争议最为突出的。

其典型结构如图3(附录·案例1“中恒汇志—国金证券案”[4])所示:出于适应不同投资者的风险偏好等原因,资管产品在设计时会对资金端进行分层,分为优先级、劣后级或优先级、中间级和劣后级。一般情况下,在分配或清算时,资管产品应当按合同约定的预期年化收益率首先向优先级投资者进行分配,中间级投资者则以本金为限向优先级提供补偿,劣后级投资者则不仅以其投资本金为优先级、中间级投资者的本金和收益提供偿付,而且承担向其支付本金及预期收益差额部分的补足义务。

图3中恒汇志—国金证券案中的交易结构

2.管理人为差额补足义务人。《资管新规》出台后,管理人为差额补足义务人模式在实践中越发少见,现有案例多为存量产品的纠纷。

其典型结构较为简单:管理人通过与全部或部分投资者签订差额补足协议等方式,向全部或部分投资者本金和收益未达到预期的差额部分提供补足,但随着监管的强化,实践中出现由管理人的关联方,如管理人的控股股东、实际控制人等向投资者提供差额补足交易安排的情形,如附录·案例24“常超案”[5]。对此,应当额外关注关联方是否与管理人出现人格混同等并实际以管理人自有财产承担投资风险。

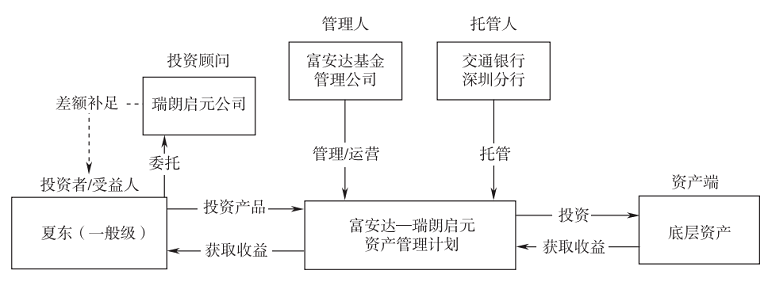

3.投资顾问为差额补足义务人。投资顾问为差额补足义务人模式主要出现在投资顾问主导型的被动管理资管业务[6]中,即投资顾问是受投资者委托享有资管计划财产运用裁量权的实际管理人,可以向名义上的产品管理人发出管理和处分资管计划财产的指令。

该模式下的典型结构如图4(附录·案例65“夏东—瑞朗启元案”[7])所示:投资者委托投资顾问向管理人发出投资指令以实际管理和处分资管计划财产。而投资顾问则与全部或部分投资者签订差额补足协议,为其本金与收益未达到预期的差额部分提供补足支付。

实质上,投资顾问所承担的、实际影响资产管理计划运营的相关权利义务是属于主动管理型资管中管理人的权利义务范围。在信托理论上,对信托财产作出运行指示的主体被视为在信托中发挥实质性核心作用,即使在形式上不是受托人也应负担与受托人相同的义务。[8]在我国监管实践中,当被动管理型资管产品涉嫌违法时,监管者也会直接认定实际进行投资决策的投资顾问的责任。[9]由此,投资顾问可以归为“实际管理人”。

图4 夏东—瑞朗启元案中的投资顾问为差额补足义务人模式

基于此,在后文分析中,投资顾问为差额补足义务人模式将并入管理人为差额补足义务人模式中共同分析,如有不同于管理人的特殊分析也会特别说明。

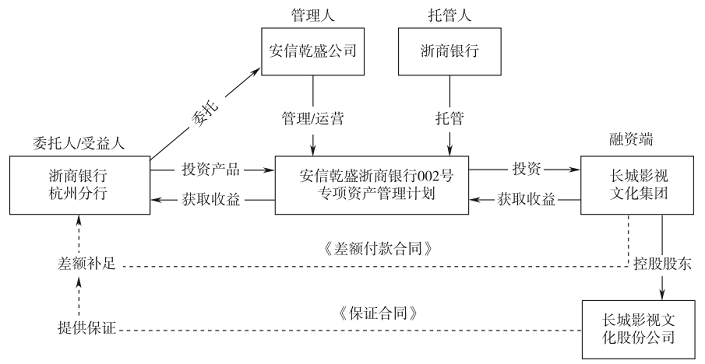

4.被投资者为差额补足义务人。被投资者为差额补足义务人模式,则是指处于资产端或融资端的被投资者及其关联方越过资管计划和管理人,直接与全部或部分投资者约定对其本金和收益未达预期的差额部分提供补足支付。在资管实践中,该模式可以分解为两种类型:

(1)对全部投资者提供差额补足。实践中,被投资者对全部投资者提供差额补足多见于贷款类通道业务中,尤其是银行类通道业务。“通道业务”属于被动管理型资管,最早产生于2008年前后的“银信合作”,是指为实现目标客户的投融资等目的,投资者(委托人)借助证券公司、信托公司、保险公司或外部第三方等管理人(受托人)作为通道,自主决定设立一层或多层资产管理计划、信托产品或投资产品,自行决定资管财产的投资、管理和处分并自行承担风险,管理人(受托人)仅提供必要的事务协助或者服务的资管计划。[10]而实践中,出于提高投资者(委托人)的本金及收益安全并更多获取资金的目的,如图5(附录·案例28“浙商杭州分行-长城影视案”[11])所示,处于终端的被投资者会选择直接向投资者(委托人)承诺差额补足。

(2)对部分投资者提供差额补足。在存在多个增信安排的结构化资产管理计划中,被投资者也可能仅对部分投资者(一般是劣后级投资者)提供差额补足。

图5 浙商银行杭州分行—长城影视案中的差额补足交易结构

举例而言,如图6(附录·案例8“磐晖投资—誉衡集团案”[12])所示,第一层投资基金通过结构化、止损线等设计,使中间级投资者磐晖有限合伙投资基金和劣后级投资者乾临公司的投资成为优先级投资者的资金安全垫,对其本金和收益发挥一定程度的增信保障作用。进而,誉衡集团及其控股股东又对中间级投资者磐晖有限合伙提供差额补足安排,对其本金和收益进行增信。此外,其他案例中,也存在先有劣后级投资者向优先级投资者提供差额补足,进而由被投资者对劣后级投资者提供差额补足等安排。

图6磐晖投资—誉衡集团案中的差额补足结构

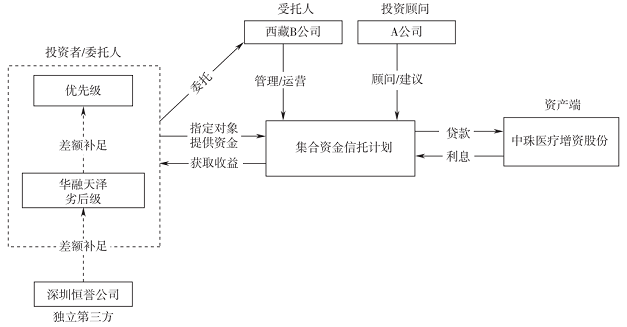

5.独立第三方为差额补足义务人。独立第三方为差额补足义务人模式,是指除上述固定主体外的独立第三方向投资者提供补足的交易安排,既包括与上述固定主体法律上相互独立的相关方,如股东、高管等,也包括与上述固定主体毫无关联的第三方主体。该模式的分析主要应当注意两个因素。第一,独立第三方是否为金融机构。若为金融机构,可能涉嫌刚性兑付而导致合同无效。第二,独立第三方是否对全部投资者提供差额补足。如图7(附录·案例31“华融天泽—深圳恒誉案”[13])所示,在实践中独立第三方仅对部分投资者进行差额补足往往是因为该第三方主体投资资格受限,以该部分投资者为通道进行投资。

图7华融天泽—深圳恒誉案中独立第三方差额补足结构

综上所述,资管实践中的差额补足交易安排看似种类繁杂,但从差额补足义务主体角度可以分为劣后级投资人、管理人、投资顾问、被投资者和独立第三方五种类型,实质上属于实际投资方、实际融资方和实际管理人三种角色。由此,在后续分析中,可以从三方角色的角度考虑其共性问题,同时对其特殊身份的个性问题予以关注。

三、效力认定前提:资管产品中差额补足协议的法律定性

法律定性旨在识别并确定资管产品中差额补足协议处于哪个法律关系之中[14],以明确法律规范的适用[15],是为差额补足协议效力认定的前提。

(一)观点归纳:差额补足协议法律定性的两个层次

在所整理的百余份案例中,法院往往仅就双方所提出的定性观点和争议焦点进行分析,只有小部分法院对差额补足协议的性质进行了明确界定,提出了包括独立合同说[16]、债务加入说、[17]保证合同说[18]、第三人清偿说[19]、借款合同说[20]、混合合同说[21]等观点。更多案例中,法院仅仅是提出了对某个观点的反对,例如“不构成融资融券合同”[22]“不属于赠与合同”[23],等等,抑或完全不提及法律定性,将差额补足协议默认为是独立存在的、与投资合同等无关的某种合同。进一步分析法院裁判文书的定性说理部分,可以发现:司法实践对法律定性的诸多观点实际上是在不同分类标准和视角下进行的,例如独立合同说和保证合同说等主要是基于差额补足协议与资管合同之间的相互关系视角,而借款合同说、混合合同说等则更多是基于差额补足协议本身的权利义务内容视角。

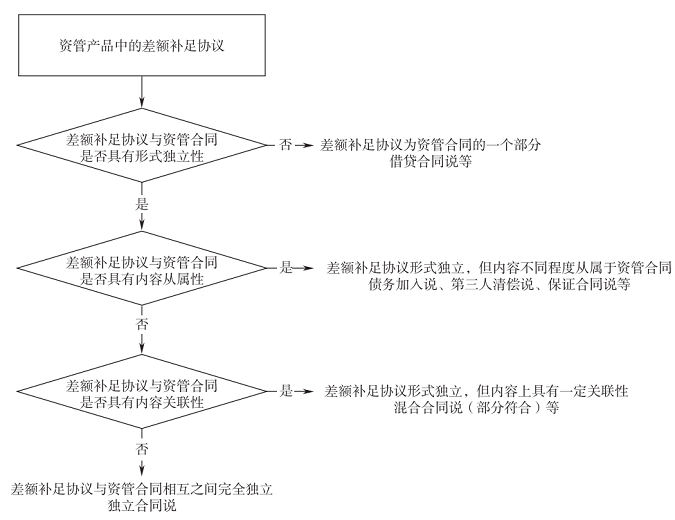

归纳而言,对资管产品中差额补足协议法律定性的分析,本质上蕴含两个层面的问题:首先是差额补足协议和资管投资合同之间的关系,即分析差额补足协议的独立性程度,以厘清资管投资合同的内容和效力对差额补足协议的影响;其次是在此基础上分析差额补足协议中的法律关系内容。具体来说,如图8所示,对资管产品中差额补足协议法律定性的分析进路可以分解为三个步骤,在每一步骤中先分析差额补足协议与资管合同之间的关系,进而分析差额补足协议内含的具体法律关系。

图8差额补足协议法律定性的分析进路

(二)对差额补足协议法律定性的分析

基于上述分析框架,结合前文商业模式归纳,可以尝试对资管产品中差额补足协议的法律定性进行分析界定。

1.差额补足协议与资管合同是否具有形式独立性。第一步,分析差额补足协议与资管投资合同之间是否具有形式独立性,即差额补足协议本身是否足以形成一个或多个独立的法律关系,可以相对独立考量其效力;或者,其仅是资管投资合同的一部分,须将两者视为整体进行法律定性和效力认定。

目前,大部分的司法案例都倾向于承认差额补足协议具有形式独立性。而部分持否认观点的司法裁判则主要见于劣后级投资者对优先级投资者提供差额补足模式,如附录·案例4[24]等。该观点认为劣后级投资者、优先级投资者的差额补足协议以及两者签订的资管投资合同实质构成“借款合同”,且劣后级投资者是底层资产的实质所有权人。其理论基础则在于“穿透式监管”[25]所引申出的所谓按照交易目的和业务实质识别交易的法律关系的“穿透式司法”或“司法监管化”思维。

但是,通过所谓“穿透式监管”否认差额补足协议与资管合同之间的形式独立性,将整个资管投资认定为借款合同是对复杂金融工具的不当简化,不利于金融实践的发展。首先,判断合同是否相互独立,并非指经济意义上是否实现同一交易目的,而关键在于法律意义上它能否实现其独立功能,即主体、客体及内容三部分是否足以独立设立、变更或终止民事权利义务关系。[26]而差额补足协议则创设了义务人对权利人具有增信作用的差额补足关系,而不论该关系如何定性,其显然不同于资管合同中所设立的投资关系。故而,差额补足协议在理论上属于独立合同。而且,金融的本质就是资金融通,任何一项金融投资工具都可以直接或间接分解为资金富裕方的资金流向资金短缺方的交易,都具有借贷的经济功能和特征。[27]一味采用“穿透”方法对所有金融工具极简化处理,将劣后级投资者、优先级投资者及资管计划整体界定为借贷合同,则是将法律关系极端简化为借款方、贷款方与借款及还本付息,而忽视了包括资管计划的信托关系等诸多法律关系,管理人、托管人等主体在借贷合同中也无立足之地。同时,在此情形下,甚至可以得出劣后级投资者是借钱以资管计划形式购买底层资产,属于实际所有权人并得以直接处分[28],而这是对信托制度,尤其是信托财产独立性的直接否认。此外,金融工具的形式、顺序、内容等的不断切割、组合和细分是创新的必然途径[29],即使其功能相似,也都有其存在的价值和特别之处。[30]法律定性应当去适应实践、解释实践,而非对交易工具进行人为切割枝干以套用典型合同分析框架,否则会抑制金融创新。由是,从理论到实践、从应然到实然,差额补足协议应当具有形式独立性。

2.差额补足协议与资管合同是否具有内容从属性。第二步,在差额补足协议具有形式独立性的基础上,进一步分析其是否从属于资管合同。若差额补足协议设定债务的成立、范围、内容、承担等方面的一项或多项不同程度地取决于主债务的资管投资合同,那么其法律定性和效力认定须依附于主债务合同,更可能构成债务加入说、保证合同说、第三人清偿说等。

在不同观点下,内容从属性程度是存在差异的,构成“主合同—从合同”关系是最高程度的内容从属性,如保证合同等。最低限度的内容从属性则是差额补足协议所设定债务的成立和范围对资管投资合同具有一定从属性,如债务加入等。资管合同的主债务为管理人所承担的、对全部投资者的返还资管财产剩余的义务;而差额补足协议的债务则是差额补足义务人承担的、对全部或部分投资者的支付本金及预期收益差额的义务。显然,两者的债务范围、内容等均不同,且后者的成立和范围明显大于主债务,甚至不符合最低从属性要求。由是,除多重差额补足情形下的二次差额补足协议外,一般来说,差额补足协议无法满足“内容从属性”所必须具备的以主债务的成立和范围为前提和界限。换言之,差额补足协议并不具有对资管投资合同的内容从属性,其法律定性也不可能为保证合同、债务加入抑或是第三人清偿。

3.差额补足协议与资管合同是否具有内容关联性。第三步,须判断差额补足协议是否与资管合同完全独立,即其是否可能与资管合同存在交易目的、交易内容等方面的关联性。在传统民法理论上,法律意义上相互独立但经济上服务于同一交易目的的数个合同之间的关系,被称为“合同联立”或构成“关联合同”。[31]在合同联立中,数个合同构成交易链条,最终实现一个整体的交易功能,合同与合同之间相互独立,但其内容与效力分析不能互相脱离,否则该合同从整体交易和当事人利益上看将失去存在的价值。[32]

不可否认,差额补足协议的合同目的与资管投资合同存在经济上的联系,两者也确实是处于整个资产管理交易框架之中,关键是此种商事交易上的联系是否在合同解释、效力分析等方面具有意义。若认定两者相互独立,则对于差额补足协议效力的认定仅考虑协议内容本身,或者说无须考虑其在资管合同中的作用。实践中法官往往以“该协议与资管合同均系各方当事人真实意思表示,未违反相关法律法规的强制性、禁止性规定”为由直接肯定其效力。[33]而孤立审视差额补足协议本身根本无法明确其商业逻辑与交易本质,势必会遗漏违法无效、刚性兑付等方面的分析,直接影响后续的效力认定,陷入机械的意思自治判断之中。因此,差额补足协议与资管合同处于同一交易链条、服务于共同交易目的、具有经济上的联系,具有法律上的内容关联性,构成合同联立。

在此基础上,对于不同商业模式中差额补足协议所具体包含法律关系的分析,则应当结合该协议对整个资管交易链条的作用进行。在资管实践中,结合资管投资合同内容,差额补足协议内含的法律关系往往同时呈现多种法律关系的特点,包括具有增信作用的差额补充法律关系、信托关系、共同投资关系甚至借贷关系等,本身难以套入现行法明确规定的某一合同类型之中,属于“混合合同”,应当根据不同法律关系进行具体法律适用。应当指出的是,不同于单一借贷合同,借贷关系的成立并不代表信托关系、共同投资关系等均被“实质重于形式”的忽视,协议中的共同投资关系等仍然存在,且管理人仍应当承担受托人责任。

综上所述,差额补足协议与资管合同之间构成合同联立,而大部分差额补足协议内容上包括多重法律关系,属于混合合同。

四、效力认定逻辑:资管产品中差额补足协议的效力之辨

综合上文,差额补足协议中的差额补足的本质是:将原本应当由投资者承担的权益性投资风险部分或全部地转移至由差额补足义务人实际承担。那么,差额补足协议效力认定的关键则在于此种风险转移,包括行为本身、实际承担风险的主体等是否为法律所允许、是否有效。而效力认定的分析路径则在于金融监管政策的要求如何在民事法律行为效力的规范框架内得以运行并产生影响。[34]

在理论和实践中,对差额补足协议效力认定的核心争议主要集中于三个问题:其一,差额补足协议与资管投资合同等共同构成通道业务交易框架,而上述合同是否因通谋虚伪无效?其二,在被投资者仅对部分投资者提供差额补足的情形下,是否构成恶意串通、损害剩余投资者的利益从而导致合同无效?其三,涉嫌违反金融监管政策的差额补足协议是否构成违法无效,抑或是因违反金融监管政策从而构成损害金融监管的公序良俗而无效?进而,资管合同的效力又将如何呢?

(一)差额补足是否构成通谋虚伪

1.差额补足何以涉嫌通谋虚伪。《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第一百四十六条规定了通谋虚伪行为及其效力。通谋虚伪表示包括外部虚假行为和内部隐藏行为两层:对于外部虚假行为,“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”,是否构成掩盖非法目的则在所不论;但对于内部隐藏行为,“以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力”则须依当事人的真意另行分析。

资管实践中,差额补足协议常常被用于通道业务,尤其是“被投资者提供差额补足型”模式中。而通道业务中,资管投资计划本身是投资者为达到规避监管等目的、掩盖最终资金流向的工具,如在附录·案例28“浙商银行杭州分行—长城影视案”[35]中,浙商银行杭州分行的真实目的是在资管计划的“掩盖”下向长城影视文化集团发放贷款并获取更高的固定收益利率(见上文图5)。而此类业务中,差额补足协议和资管投资合同整体是否属于名为投资,实为通谋虚伪行为,从而构成虚假意思表示下的外部虚假行为致使无效呢?

2.分析:涉嫌通道的差额补足协议效力应个案认定。此类案件中,其效力认定的关键在于判断当事人是否存在不使表面的通谋法律行为发生预期效果的真实意思。[36]在通道业务实践中,存在使表面的资管投资法律行为发生预期效果和不使其发生预期效果两种情形。

对于前者,当事人虽然想利用资管合同作为“通道”,但其仍然有使投资合同等发生预期效果的真实意思,如由管理人被动管理资产、对投资者承担的最低线的忠诚义务等。在此情形下,资管合同等虽然属于“通道”,但并不构成虚假意思表示而无效。但同时,差额补足协议作为混合合同,其不仅含有投资意思表示,也含有借贷等意思表示,而对于其他意思表示及行为是否存在无效事由,如规避投资范围、杠杆约束等,则须另行认定。

对于后者,当事人将资管产品等作为纯粹的“通道”,具体表现如委托人并不将财产真正交付给受托管理人或者完全架空受托管理人的职责等。由此,资管合同等所蕴含的共同投资意思表示则构成外部通谋的虚假意思表示而无效。但对于其隐藏的真实意思表示,则须另行进行是否无效的认定。

综合来看,涉嫌构成通道业务的差额补足协议的效力须个案判断:首先,根据当事人是否存在使投资合同等发生预期效果的真实意思表示,判断其是否构成共同虚假意思表示;其次,个案判断当事人其他意思表示是否存在无效事由。

(二)差额补足是否构成恶意串通

1.差额补足何以涉嫌恶意串通。《民法典》第一百五十四条[37]对恶意串通行为的效力予以了规定。其构成要件要求主观上行为人与相对人之间具有共同目的(恶意),希望通过该民事法律行为损害他人合法权益(害意);客观上该法律行为损害他人合法权益,包括国家、集体或第三人利益。资管实践中,部分差额补足协议的权利人可能仅是部分投资者,似乎会造成投资者之间的某种不平衡。尤其是在被投资者提供差额补足模式中,被投资者的资产情况本身是整个资管计划的本金和收益保障,而其又仅对部分投资者提供差额补足,可能实际上减损被投资者的资产从而削弱被投资者向资管计划支付的支付能力,增大剩余投资者发生亏损的风险。例如,在附录·案例8“磐晖投资—誉衡集团案”[38]中,结构化投资基金设置了优先级、中间级和劣后级三级投资者(受益人),而融资端的被投资者誉衡集团仅对中间级投资者提供差额补足。若誉衡集团陷入危机无法偿付信托贷款本息,则三级投资人都将面临投资亏损的风险,最终可能按比例受偿剩余资产。但誉衡集团如果依据差额补足协议先行偿付中间级投资者,那无疑会进一步减损可供偿付资管计划的资产,从而损害优先级投资者和劣后级投资者利益。那么,此种情形是否构成恶意串通?

2.分析:差额补足一般不构成恶意串通。一般情况下,差额补足协议不构成恶意串通,因为在资管实践中,差额补足权利人与义务人之间并不具有损害剩余投资者利益的恶意,实际上也不会损害剩余投资者的利益。

根据资管实践的一般安排,结构化资管计划往往设计复杂结构,包括收益分配顺序、平仓、资金追加义务等,以首先保障不作为差额补足权利人的剩余投资者的投资本金及预期收益安全。而差额补足协议则是在此基础上对本金和投资收益面临更大风险的其他级投资者提供的保障。同时,资管计划往往会以保障优先级投资者全部本金及收益为基础设置强制止损线、预警线等,及时回收资金、确保优先级投资者的投资安全。由此,除管理人(劣后级投资者)、中间级投资者与被投资者额外串通突破止损线情形之外,优先级投资者的投资利益在现有合同框架可以得到保障,其利益不因差额补足协议受到损害,而特殊情况下效力存疑的并非差额补足协议本身,而是后续的串通交易行为。同时,在该案中,劣后级投资者是基金实际管理者,也是被投资者的全资子公司,其出资本身就是作为募资对象的本金及收益的“资金垫”、保障其投资安全,故而其利益也不会受到差额补足协议的损害。

由是,差额补足协议本身一般不构成恶意串通从而无效。

(三)差额补足是否构成违法无效或违背公序良俗无效

1.违反规范致使合同无效的判断标准。《民法总则》第一百五十三条规定了“违法无效”和“违背公序良俗无效”,即违反法律、行政法规的效力性强制性规定或违背公序良俗的民事法律行为无效。

实践中,差额补足协议涉嫌违反诸多监管规范,覆盖多个效力层级。但由于我国民法对违“法”无效之“法”的效力层级严格限制在“法律和行政法规”,对差额补足协议的效力认定,根据其涉嫌违反的效力层级不同,须分别适用“违法无效”或“违背公序良俗无效”的分析进路。具体来说,对于涉嫌违反全国人大及其常委会制定的法律与国务院制定的行政法规的,适用“违法无效”的分析进路,先判断该规范是否构成强制性规范,进而分析该合同是否构成对规范的违反。而判断某一法律或行政法规是否为强制性规范的关键则在于是否存在强制性词语,且规范对象、规范目的和保护法益是否足以致使民事法律行为无效。对于涉嫌违反部门规章等低层级规范性文件的,适用“违背公序良俗无效”的分析进路,须判断其违反的规范是否蕴含社会公共秩序价值,且该价值高于个案中的私法自治价值从而致使合同无效。

但无论适用何种分析进路,违反规范均不会当然导致合同无效,更为关键的是法益衡量,以实现公私利益的平衡。既要保障公共利益的实现,又要避免过分干预民商事活动中最为重要的私人自治与契约自由。在具体实践中,比例原则的引入或许是法益衡量的最好天平之一。追本溯源,比例原则起源于罪罚适当和行政管制的公法领域[39],主要包括适合性原则、必要性原则和均衡性原则。具体来说,首先,判断适合性原则,又称“合目的性原则”,是指手段是否有助于规范目的达成。[40]即否定差额补足协议的效力是否有助于实现相关金融监管政策的规范目的?进而,分析必要性原则,又称“最小伤害原则”,是指为达成目的所采用的手段是多个手段中伤害最小的方式。[41]即达成金融监管规范目的是否存在多种手段,否定差额补足协议的效力是否为其中伤害最小的方式?或者说,金融监管规范不足以实现公共利益保护的目的,否定差额补足协议效力是对规范目的实现的、必要的、伤害最小的补充。最后,考量均衡性原则,又称“狭义的比例原则”,是指规范所追求的目的与所使用的方法,与对人民权利造成的损失,是成比例的。[42]即差额补足协议与相关规范背后所保护的社会公共利益具有直接的关联性,且否定差额补足协议效力所保护的金融监管秩序法益高于私法自治和契约自由的价值。

因此,对于差额补足协议是否构成违法无效或违背公序良俗无效的认定,首先应当通过规范目的等方面,审查差额补足协议是否违反某种金融监管规范(如禁止刚性兑付等)从而损害了该规范背后蕴含的法益,进而通过比例原则对差额补足协议所损害的法益与私法自治进行价值衡量,认定差额补足协议的效力。

2.差额补足何以违反刚兑规定。

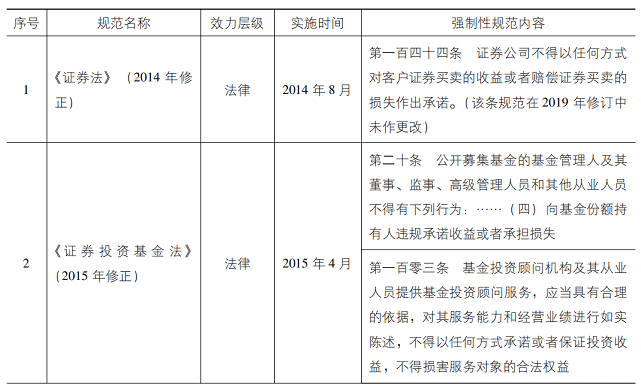

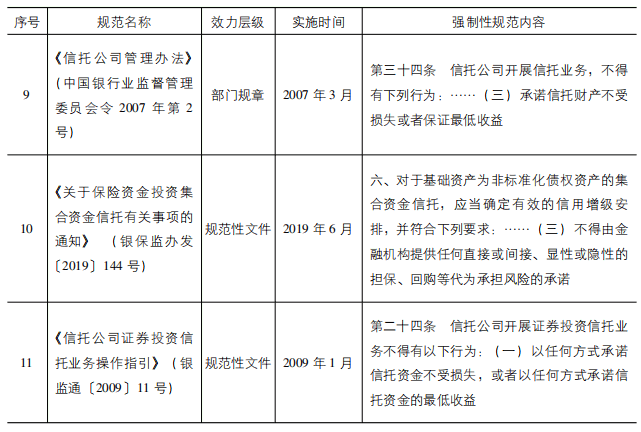

(1)禁止刚性兑付的相关规定。资管产品中差额补足协议各项模式中,由作为管理人的服务方、作为金融机构的独立第三方等主体成为差额补足义务人向全部或部分投资者提供差额补足的,很可能涉嫌违反禁止刚性兑付的相关金融监管规定。目前,我国金融监管规范中涉及“刚性兑付”的禁止性规定如表2所示。

表2禁止刚性兑付的相关法律规范[43]

可以发现,禁止刚性兑付相关规定的效力层级既有法律、行政法规,也存在于部门规章和规范性文件。而对于差额补足协议是否违背上述规定的认定,则须剖析“刚性兑付”的本质构成要件,并将其与差额补足协议的不同模式进行对比。同时,对于违背上述规定是否影响协议效力的认定,则须探究禁止刚性兑付背后蕴含何种社会公共利益,并将其与契约自由价值进行衡量。

(2)差额补足模式与刚性兑付的本质。根据《资管新规》第十九条规定,刚性兑付是指“资产管理产品的发行人或者管理人违反真实公允确定净值原则,对产品进行保本保收益”。从民法视角,禁止刚性兑付则是主体承担的给付义务不合法,或者主体实际的给付行为不合法。

一般认为,禁止刚性兑付的原因主要有:刚性兑付让本应由投资者自行承担的资产损失风险停留在金融体系内部[44];刚性兑付违反“受人之托、代人理财”关系本质,破坏信托财产独立性[45];刚性兑付破坏资管产品市场竞争、不利于资源配置[46];刚性兑付抬高无风险收益率水平、不利于直接融资服务实体经济[47];刚性兑付不利于投资者整体利益和长远利益[48]。也就是说,从上述禁止刚性兑付的目的来看,禁止对象应当是投资者之外的金融机构,尤其是作为受托人的金融机构,且其对投资风险的承担是“不当的”,即禁止刚性兑付的核心诉求在于将资管投资风险收益最终配置给适合承担的合理主体。[49]同时,禁止对象的认定应当是“穿透的”,即以最终承担风险的主体为提供刚兑对象并认定其是否为适格的、承担风险的合理主体。例如,与作为管理人的金融机构存在关联关系或名义承担者可从作为管理人的金融机构最终受偿的,则应当认定为提供保本保收益的主体为该作为管理人的金融机构,其也是认定是否构成禁止刚兑对象的判断基础。

基于此,对于资管产品中差额补足协议各个模式是否违背禁止刚性兑付规定的判断,其关键在于差额补足义务人是否为构成禁止刚性兑付的主体,即不适格的、不得承担投资风险的主体。具体来说,首先可以排除“非金融机构”和“劣后级投资者”作为差额补足义务人的情形。进而,对于差额补足义务人为金融机构的,判断其是否为适格的、承担风险的合理主体。若为管理人或投资顾问,则构成被禁止的刚性兑付;若为被投资者、独立第三方等,则一般不构成刚性兑付,更多考虑是否违反其他禁止性规定或违背其他公序良俗。

那么,违反禁止刚兑规范是否属于效力性强制性规范抑或公共秩序规范,从而构成违法无效抑或违背公序良俗无效呢?

(3)分析:违背禁止刚兑规范对合同效力的影响。金融是现代经济的核心,金融安全是国家安全的重要组成部分,金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。[50]对于达到关乎国家金融安全高度的监管规定,应当被认定为属于社会公共利益的范畴,在合同效力认定中予以考量。

首先,禁止刚性兑付的规范蕴含着对国家金融安全和金融秩序的维护。禁止刚性兑付所管制的对象为刚性兑付的行为,包括刚兑协议和实质履行等,其与国家金融安全与金融秩序的关联在于:其一,刚性兑付使资管业务成为“影子银行”的温床,将资管产品异化成高额利率及利差的变相存贷款业务。调研显示,禁止刚兑之前,资管产品所涉影子银行业务也确实逐步发展壮大甚至挤占了合法存贷款业务的空间。[51]但影子银行业务名义上存在于表外,不受审慎监管规定约束,促使银行过度承担风险。一旦投资失利或市场下行,管理人无力维持刚性兑付时,投资者将会陷入恐慌而纷纷要求赎回,从而容易造成系统性风险、增加金融脆弱性。其二,刚性兑付下,管理人为兑付高额利率,进入证券市场等具有较高风险的投资领域,加大了市场泡沫。其三,刚性兑付促使大量资本流入金融市场,抬高利率,减少了实业发展所需资金获取渠道,增大融资成本。其四,刚性兑付风潮下,高品质的资管产品与低品质的资管产品将难以区分,而低品质资管产品往往具有更高风险性和预期收益率,从而在不承担最终风险的情形下更受投资者青睐,最终将会导致市场上充斥着低品质产品和公司,对公平竞争和市场建设造成损害。[52]因此,禁止刚性兑付与国家金融安全、金融市场公平竞争等公共利益紧密关联。而对此类协议效力的否定则有利于引导金融市场更好地贯彻禁止刚兑的规定,符合维护金融安全与金融秩序的目的。

从比例原则考查,司法裁判否认违反禁止刚性兑付规则的差额补足协议的效力,有助于实现禁止刚性兑付的规范目的达成,手段具有适当性。司法裁判对市场发挥着极大的引导作用,尤其是在监管难以发现且处罚力度不足以震慑违法者时,更具有必要性。倘若司法裁判仍然承认上述协议效力,则投资者无法认识到其应当承担投资风险,不会主动拒绝保本保收益产品,甚至有恃无恐主动寻求大机构的刚兑产品。同样地,在投资者需求刺激下,资管市场不正当竞争加剧,劣币驱逐良币趋势仍在。此外,从均衡性角度,否认差额补足协议的效力虽然在一定程度上损害了契约自由,但其既捍卫了国家金融安全公益,也通过合同无效后的处理并不会置投资者利益保护于无物,可以达到一个平衡状态。

综上所述,违背刚性兑付的差额补足协议,根据其直接违反规定的效力层级,构成违法无效或违背公序良俗无效。

3.差额补足何以违反结构化资管规定。

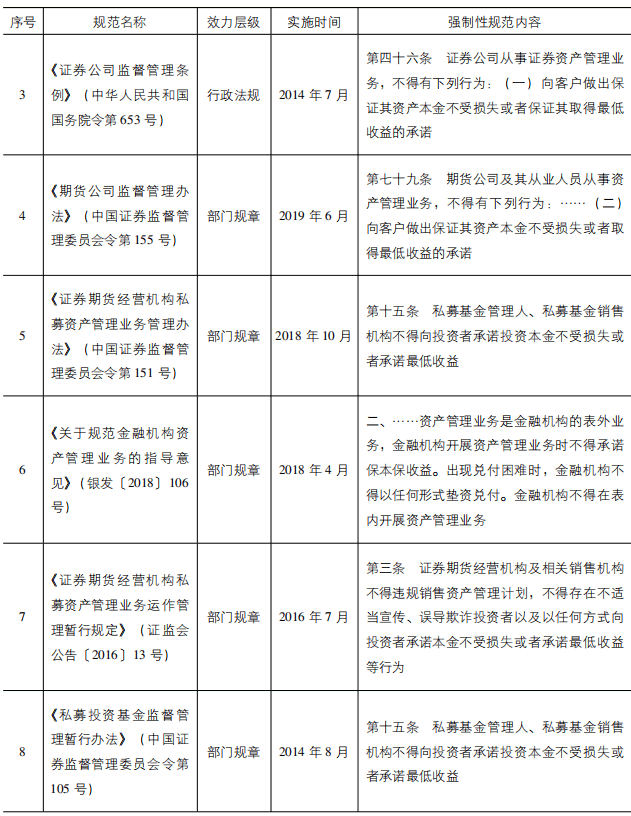

(1)禁止对优先级投资者保本保收益的规范。由劣后级投资者或受托管理人向优先级投资者提供差额补足的模式,是实践中十分常见也是争议较多的一种类型。而该模式本身就受到金融监管规范的禁止,具体规定如表3所示。

表3 禁止劣后级投资者对优先级投资者提供差额补足的相关法律规范[53]

探究禁止对优先级份额认购者提供保本保收益的原因,主要有以下几点:其一,违背禁止刚性兑付相关监管规定,即由受托管理人或投资顾问等对优先级份额认购者提供差额补足构成刚性兑付,应当予以禁止。其二,控制结构化资管计划的杠杆融资及风险,即通过劣后级份额认购者向优先级份额认购者提供差额补足的结构,实际上形成了劣后级份额认购者以固定收益率的杠杆融资。其三,劣后级投资者直接控制运营,资管产品异化成“通道”。实践中大部分劣后级投资者提供差额补足的资管产品,都会由实际承担风险的劣后级投资者控制资管财产的使用,而让受托管理人沦为被动管理甚至投资“通道”。其四,劣后级投资者对优先级投资者的差额补足,将所有投资风险均转移至劣后级投资者承担,违背了“利益共享、风险共担、风险与收益相匹配的原则”。

(2)分析:劣后级对优先级提供差额补足对合同效力的影响。如前所述,受托管理人等对优先级投资者提供差额补足的,违法性来源本质是违背刚性兑付的规定。而对其余三项原因,将逐一分析其是否构成违背社会公共利益以致否认协议效力,即首先判断管制利益是否正当且合理,进而适用比例原则进行法益衡量。

第一,对于“扩大融资杠杆率及其风险”的法益损害,其并不足以构成否认合同效力的原因。一方面,集合资金信托计划等结构化资管产品本身就是一种为实现商业目的的投融资结构,劣后级投资者或者被投资者等主体希望借助资管计划实现融资的目的本身无可厚非,其违法性认定关键则在于融资杠杆率是否超过金融安全与稳定所划定的界限。换言之,对优先级份额认购者保本保收益的结构化资管计划本身并不会产生“扩大融资杠杆率及其风险”的法益损害,为控制杠杆融资风险而直接禁止此类差额补足且否认协议效力并不符合必要性原则。另一方面,金融监管规定已对结构化资管计划的杠杆比例予以另行规制,再对其全盘禁止并否认效力也不符合均衡性原则的要求。

第二,对于“让资管产品沦为投资通道”的法益损害,见前文通道业务是否构成通谋虚伪的分析,应当根据交易双方具体意思表示分析。对于“让资管产品沦为投资通道”的法益损害,不足以完全否认协议效力。

第三,对于违背“利益共享、风险共担、风险与收益相匹配的原则”的法益损害,劣后级投资者对优先级投资者提供差额补足的,并不违反该原则。资管计划作为一种商事投融资行为,其对于风险承担、利益分配等方面的安排应当具有极高的自由度,其契约自由的底线则在于公平原则。在商事交易中,当事人之间的权利义务不可能会永远保持绝对的公平,只要未出现严重的权利义务失衡就应当归属于契约自由与意思自治的范畴。[54]显然,劣后级投资者虽然承担资管产品运营全部投资损失风险,但其相对也享有资管产品运营的全部剩余利益,故而劣后级对优先级提供差额补足不构成严重的权利义务失衡,并不会造成严重的法益损害。而且在其他国家和地区类资管产品的法律实践中,通过成为劣后级受益人、股权投资、增加担保等方式提供一部分资金作为实际投资人的“资金垫”以承担投资风险也屡见不鲜。[55]同时,在投资信托中,优先级受益人成为实质上的固定收益人并不违反信托在本质上属于权益型投资的属性。信托作为权益型投资工具,并不要求全部受益人都是剩余索取权人,只要有部分受益人是剩余索取权人即可。[56]

综上所述,对优先级投资者提供差额补足虽然违反了相关部门规章的规范,但是除存在其他无效事由,其本身并不致使差额补足协议无效。

五、结论与延伸

综上分析,在被投资者作为差额补足义务人等模式中,构成通道业务的资管计划项下的差额补足协议,其外部差额补足关系可能因构成虚假意思表示而无效,其内部借贷关系等其他法律关系则应当考虑是否存在其他无效事由,例如规避监管违反效力性强制性规定等。而在管理人及投资顾问作为差额补足义务人等模式中,其构成违反禁止刚性兑付规定的,应当被认定为违反效力性强制性规定或违背公序良俗而无效。但在劣后级投资者为差额补足义务人型模式中,除符合刚性兑付的,其本身并不构成违法无效或违背公序良俗无效。

同时,差额补足协议认定无效后,作为关联合同的资管投资合同等的效力也可能由于其他无效事由而整体无效或被解除。在此前的司法实践中,法院一般是根据“合同部分无效”条款进行认定,但严格来说其并不适用于目前主流的由当事人另行签订、具有形式独立性的差额补足协议争议中。但是,我国现行法律法规尚未借鉴德国民法典对合同联立进行专门规定,关联合同之间效力的相互影响尚无直接规定予以明确。对此,或可以借鉴最高法2003年发布的《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2003〕7号)第二十三条和第二十四条[56]对典型关联合同——商品房买卖合同和商品房担保贷款合同的效力处理方式,可以通过“致使合同目的无法实现”条款解除资管合同。其基础在于:置于投资者签订合同时所处位置及其意愿进行考量,如果没有资管合同,也就没有差额补足协议签订之必要;同时,如果没有差额补足安排,投资者也通常不会签订资管投资合同,即差额补足协议与资管投资合同均是以对方之存在为基础的,互为订立的必要条件,具有相互依存的紧密关联。此路径的例外则是结合两者签订时间、订立背景、投资者投资水平等进行综合考量,差额补足义务人可以证明投资者签订资管合同的交易目的并不包括保障本金,则资管合同效力不受影响。

此外,在资管投资合同解除的情形下,为实现投资者利益保护与恢复资管市场正常秩序的目的,法院可以支持投资者要求实际管理人返还投资者本金,并赔偿同期存款利息损失以及信赖利益损失,但不得要求按协议支付本金及高额预期收益。但在资管投资合同无效的情形下,差额补足义务人与差额补足权利人均存在过错,应当共同承担损失。

注释:

[1] 司法裁判文书和数据截至2020年2月。

[2] 在部分案例中,一个资管产品中含有多个差额补足义务人且具有不同身份的情形,不同身份的差额补足义务人将被分别计数。因此本表中差额补足义务人的总数大于所搜集案例的总数。

[3] 详见附录·案例13:“长安国际信托股份有限公司与北京邦文当代艺术投资有限公司、黄宇杰信托合同纠纷案”,陕西省高级人民法院(2014)陕民二初字第00011号。

[4] 详见附录·案例1:“深圳市中恒汇志投资有限公司、国金证券股份有限公司合同纠纷案”,最高人民法院(2018)最高法民终667号。

[5] 详见附录·案例24:“常超、罗勤合同纠纷案”,湖北省武汉市中级人民法院(2018)鄂01民终10500号。

[6] 被动管理型资管是指管理人不具有对资管计划财产的运用裁量权,而是根据投资者或投资者委托的具有指令权限的人所发出的指令,对资管计划财产进行管理和处分的资管产品。目前,法律法规并未明确规定被动管理型资管产品,上述概念主要参考《关于修订信托公司年报披露格式规范信息披露有关问题的通知》(银监办发〔2009〕407号)、《信托业务监管分类试点工作实施方案》等文件关于被动管理型信托的规定。

[7] 详见附录·案例65:“夏东与杭州瑞朗启元资产管理有限公司、浙江瑞朗控股有限公司等合同纠纷案”,浙江省绍兴市柯桥区人民法院(2016)浙0603民初6485号。

[8] 参见[日]日本商事信托研究会编著:《日本商事信托立法研究》,朱大明译,法律出版社2019年版,第51-52页。

[9] 参见李逸斯:《被动管理型资产管理业务中投资顾问的法律责任——以广州穗富案为例》,载洪艳蓉主编:《金融法苑》2018年总第九十七辑,第130-131页。

[10] 参见《商业银行并表管理与监管指引》(银监发〔2014〕54号)、《中国保监会关于清理规范保险资产管理公司通道类业务有关事项的通知》(保监资金〔2016〕98号)、《关于规范证券公司与银行合作开展定向资产管理业务有关事项的通知》(中证协〔2013〕124号)等。

[11] 详见附录·案例28:“浙商银行股份有限公司杭州分行与长城影视股份有限公司、赵锐勇保证合同纠纷案”,浙江省杭州市中级人民法院(2019)浙01民初370号。

[12] 详见附录·案例8:“共青城磐晖投资管理合伙企业(有限合伙)与白莉惠等合同纠纷案”,北京市高级人民法院(2018)京民初122号。

[13] 详见附录·案例31:“华融天泽投资有限公司诉深圳恒誉实业投资有限公司合同纠纷案”,上海市第一中级人民法院(2018)沪01民初1075号。

[14] 参见崔建远:《论法律关系的方法及其意义》,载《甘肃政法学院学报》2019年第3期。

[15] 参见[美]弗兰科著:《证券化:美国结构融资的法律制度》,潘攀译,法律出版社2009年第二版,第16页。

[16] 该观点认为,差额补足协议的主体、权利义务内容与资管交易框架内的投资合同等完全不相关联,相互之间属于完全相互独立的无名合同。例如附录·案例46:“中安百联(北京)资产管理有限公司与海南宗宣达实业投资有限公司等合同纠纷案”,北京市第一中级人民法院(2018)京01民初343号等案例。

[17] 该观点认为,差额补足协议本质为以债务加入为内容的协议,差额补足义务人通过差额补足协议,与补足权利人或代表资管计划的管理人约定加入债务,承担向其支付本金和预期收益的连带责任。例如附录·案例64:“杨晔与安徽永顺房地产开发集团有限公司、胡国开合同纠纷案”,安徽省合肥市瑶海区人民法院(2016)皖0102民初1010号等案例。

[18] 该观点认为,差额补足协议本质属于保证合同,是差额补足义务人与投资者约定在资管计划无法支付本金和收益时,由义务人依照约定履行债务并承担保证责任的交易安排。例如附录·案例2:“新华信托股份有限公司与北京时光房地产开发有限公司、兴安盟时光房地产开发有限公司合同纠纷案”,最高人民法院(2014)民二终字第261号。

[19] 该观点认为,差额补足是资产管理人与差额补足义务人约定,由差额补足义务人作为第三人向投资者支付本金和收益,或者由差额补足义务人向作为第三人的投资者支付本金和预期收益的债务。例如附录·案例21:“深圳市邦信小额贷款有限公司、江西银行股份有限公司合同纠纷案”,江西省高级人民法院(2017)赣民终44号等案例。

[20] 该观点采用所谓“穿透式司法”的理念,将资管投资合同和差额补足协议等联系起来构成一个整体的合同,并“穿透”其交易实质,视为“名为投资,实为借贷”的合同。例如附录·案例4:“徐文玉、张宇借款合同纠纷案”,最高人民法院(2017)最高法民终604号。

[21] 该观点认为,差额补足协议和资管投资合同具有关联性但相互独立,就整个资管交易安排而言,差额补足协议中可能包含有多种法律关系,并非某一种特定类型的合同。例如附录·案例3:“江苏省国际信托有限责任公司诉中国农业银行股份有限公司昆明分行合同纠纷案”,最高人民法院(2017)最高法民终478号。

[22] 例如附录·案例23:“邱进、四川信托有限公司营业信托纠纷再审案”,四川省高级人民法院(2019)川民申3850号。

[23] 例如附录·案例36:“鲁证期货股份有限公司与王德伟合同纠纷案”,山东省济南市中级人民法院(2019)鲁01民初116号。

[24] 详见附录·案例4:“徐文玉、张宇借款合同纠纷案”,最高人民法院(2017)最高法民终604号。

[25] 穿透式监管源于2016年4月12日国务院办公厅发布的《关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》,其中明确提出“按照部门职责、《指导意见》明确的分工和本方案要求,采取‘穿透式’监管方法,根据业务实质明确责任”。近年来其在各监管部门出台的规则中也越来越被广泛运用。

[26] 参见陆青:《合同联立问题研究》,载《政治与法律》2014年第5期。

[27] 参见马荣伟:《信托抑或融资:结构化信托法律关系性质的认定——以郝茹莎与万向信托案为切入点》,载《法律适用》2019年第4期。

[28] 详见附录·案例4:“徐文玉、张宇借款合同纠纷案”,最高人民法院(2017)最高法民终604号:“该信托计划中特定受益权人徐文玉与一般受益权人陕国投·财富5号资金信托计划之间的法律关系,依法应当认定为借款合同关系。徐文玉自己出资并借入部分款项买入股票,实际享有该股票的收益并承担价格变动的风险,是该部分股票的实质所有权人。”

[29] 参见邓峰:《对资本市场滥用“穿透式”监管,可能形成更严重系统损害》,载《财经(2018年刊):预测与战略》,资料来源:https://www.chinaesm.com/jinrong/2018/0112/50638.html,2020年11月21日访问。

[30] 参见马荣伟:《信托抑或融资:结构化信托法律关系性质的认定——以郝茹莎与万向信托案为切入点》,载《法律适用》2019年第4期。

[31] 参见崔建远著:《合同法》,北京大学出版社2012年版,第22-23页;陆青:《合同联立问题研究》,载《政治与法律》2014年第5期。

[32] 参见陆青:《合同联立问题研究》,载《政治与法律》2014年第5期。

[33] 例如附录·案例66:“陈树利与四川省昊宸资产管理有限公司委托理财合同纠纷案”,四川省成都高新技术产业开发区人民法院(2018)川0191民初7537号。法院认为约定管理人向投资者提供差额补足的补充协议独立于基金投资合同,系当事人意思自治,合法有效。

[34] 司法实践中,一部分涉及差额补足协议效力的案件发生于《民法典》生效前。但本文旨在探寻过渡期后差额补足协议的效力,故而在分析规范适用上以新法为主。根据2021年1月1日生效的《民法典》规定,合同效力的判断无特殊规定的,均适用“本法总则编第六章第三节的有关规定”,即原《民法总则》第一百四十三条、第一百四十六条、第一百五十三条和第一百五十四条的规定。

[35] 详见附录·案例28:“浙商银行股份有限公司杭州分行与长城影视股份有限公司、赵锐勇保证合同纠纷案”,浙江省杭州市中级人民法院(2019)浙01民初370号。

[36] 参见李永军著:《民法总则》,中国法制出版社2018年版,第681页;王泽鉴著:《民法总则》,北京大学出版社2009年版,第339页。

[37] 我国《民法典》第一百五十四条规定:“行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。

[38] 详见附录·案例8:“共青城磐晖投资管理合伙企业(有限合伙)与白莉惠等合同纠纷案”,北京市高级人民法院(2018)京民初122号。

[39] 参见陈新民著:《德国公法学基础理论》,山东人民出版社2001年版,第376页。

[40] 参见姜昕:《比例原则释义学结构构建及反思》,载《法律科学》2008年第5期。

[41] 参见陈新民著:《德国公法学基础理论》,山东人民出版社2001年版,第369页。

[42] 参见陈新民著:《德国公法学基础理论》,山东人民出版社2001年版,第370页。

[43] 以规范层级、实施时间为排列顺序。

[44] 参见中国人民银行金融稳定分析小组编著:《中国金融稳定报告》,中国金融出版社2017年版,第121页。

[45] 参见王蓉、贾佳:《资产管理业务刚性兑付的本质及破解对策》,载《南方金融》2018年第5期。

[46] 参见朱大明:《论信托投资产品刚性兑付的法律规制》,载《法学》2019年第4期。

[47] 参见《就〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉答记者问》,资料来源:http://finance.people.com.cn/n1/2018/0427/c1004-29955432.html, 2020年11月20日访问。

[48] 参见李忱:《资管产品刚性兑付的监管进路与思考》,载洪艳蓉主编:《金融法苑》2018年部第九十七辑,第197页。

[49] 参见李忱:《资管产品刚性兑付的监管进路与思考》,载洪艳蓉主编:《金融法苑》2018年总第九十七辑,第200页。

[50] 参见附录·案例3:“江苏省国际信托有限责任公司诉中国农业银行股份有限公司昆明分行合同纠纷案”,最高人民法院(2017)最高法民终478号中最高人民法院的裁判说理部分。

[51] 研究显示,我国银行在一个季度末的存贷比与该季度末到期的已发行资管产品数量成负相关关系。See Cai J , García-Herrero, Alicia, Xia L, Regulatory Arbitrage and Window-Dressing in the Shadow Banking Activities: Evidence from China's Wealth Management Products, Social Science Electronic Publishing, 2018,pp.8-9.

[52] 参见朱大明:《论信托投资产品刚性兑付的法律规制》,载《法学》2019年第4期。

[53] 以规范层级、实施时间为排列顺序。

[54] 参见附录·案例14:“郑华,重庆市永耀投资有限公司与简先书、杜萍等民间委托理财合同纠纷案”,重庆市高级人民法院(2018)渝民终155号中重庆市高级人民法院对保底条款是否违反公平原则的论述。

[55] See Gautam Saha AZB & Partners,Enhancing Bond Guarantee Structuring Skills in India, Asian Development Bank Documents No.48422,2016(2), pp.3-4.

[56] 参见赵廉慧:《九民纪要简评:劣后级受益人是什么人》,资料来源:http://www.sohu.com/a/361333291_690952,2020年11月21日访问。

[57] 《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2003〕7号)第二十三条:“商品房买卖合同约定,买受人以担保贷款方式付款,因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,当事人可以请求解除合同,出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还买受人。”第二十四条:“因商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除,致使商品房担保贷款合同的目的无法实现,当事人请求解除商品房担保贷款合同的,应予支持。”

非常感谢您的报名,请您扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的报名,请您点击下方链接保存课件。

点击下载金融科技大讲堂课件本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文为作者授权未央网发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。首图来自图虫创意。

京公网安备 11010802035947号

京公网安备 11010802035947号