扫描分享

本文共字,预计阅读时间。

本文原作者:Simon Mongey,Alex Weinberg。翻译:人民大学数字经济研究中心 宋巩;指导教授:程华。

疫情影响了就业,而能利用数字技术复工的并不是所有的职业——有些职业迫不得已处于与人近距离接触的风险之中。近日,芝加哥大学经济学系教授、NBER研究员Simon Mongey等人发表论文《难以居家办公的职业与高度个人接近的职业从业者特点》。他们经过统计发现,那些难以通过在线方式复工、不得不在疫情中与客户面对面的工作者,主要是这样一群人:非白种人、没有大学学历、往往不能由雇主提供医疗保健、更有可能处于收入分配的中低阶层,且更有可能通过租房来生活。这些工人还有这些特点:更可能是单身,可能不是在美国出生。他们也不太可能有稳定的工作:更可能在去年已失业过,不太可能全职工作,也不太可能在大公司工作。就性别而言,他们发现,女性平时倾向于从事经常居家办公的工作,也倾向于从事那些较高个人接近度的职业。调研表明因疫情导致的社会隔离政策对女性的就业影响可能不那么严重,但之后她们要重新融入经济可能更为困难。人民大学数字经济研究中心组织人力翻译了论文,以供各方参考。

1. 说明

在没有疫苗或未经广泛检疫的情况下,在冠状病毒大流行期间实施的一项关键政策是“社会隔离”,这要求工人在可行的情况下居家工作。此外,对于那些需要与他人高度接近的工作,复工的速度可能会更慢。某种程度上来说,无法在家中进行工作的工人,或者说从事个人接近程度高的职业的工人,其工作特征与那些可以在家中进行工作或个人接近程度低的工人相比,这些政策将会产生系统上不同的影响。因此,了解个体在不同职业中的区别对制定旨在帮助工人的经济政策非常重要。

在这篇报告中,我们结合数据来源来研究跨职业的个体中的这种系统化差异。我们将劳工统计局的当前人口调查(CPS)与Dingel和Neiman(2020)对于某些职位能否在家完成工作的研究版本合并在一起,并度量在工作场所中人与人的接近程度。1 我们使用劳工部职业信息网络(O∗NET )的数据来描述前述两类职业。在这些职业级别的数据中,职业分类要比个体级别的数据中的分类更好。为了合并数据以使其符合要求,我们使用了劳工统计局的职业就业统计局(OES)对CPS中较粗略定义的职业中的职业权重O∗NET进行了度量。然后我们将个体特性投射到前述指标中,看相关职业是否高于或低于这些度量标准的加权中位数。

其他论文:我们的贡献是看这些不同职业的工人的特点。Dingel和Neiman(2020)使用OES提出一个重要的问题,即高度居家工作的职业在职业和收入占什么比例。Leibovici等(2020)进行了类似的分析,主要考虑了那些个人接近度较低的职业,而不是居家工作度更高的职业。2 两者都使用O∗NET来分类职业,然后用来自OES的就业和收入数据,以研究工作的地理分布和就业和收入占工作类型的比例。我们还借助CPS来了解工人在这些工作上的不同。

结果:我们的研究结果可以概括如下:在这两项指标中,职业工人更容易受到社会隔离政策的影响,这些工人是我们认为经济上更脆弱的工人。这些职业的工人不太可能拥有大学学位,也不太可能拥有雇主提供的医疗保险。他们不太可能是白人,不太可能在大公司工作,也不太可能在美国出生。

使用两个不同的指标分析,所得出的结果是不变的。当我们就此将职业的最高四分位数与职业的最低四分位数进行比较时,我们发现这些现象更为明显。当我们通过这一措施将第三个四分位数的职业与第二个四分位数中的职业相对比时,我们发现这些现象稍微不那么严重,但在所有情况下仍然具有显著的统计学意义。在居家工作方面评分相对较低,或者在个人接近度上评分相对较高的职业在经济上更容易受到伤害。

当我们通过居家工作指标来划分职业时,这些相关关系通常会更强;而在使用关于工作场所的个人接近度指标时,这些相关关系仍然存在,但是强度较弱。相对于使用居家工作指标来衡量的职业而言,使用低个人接近度指标来衡量的相关职业之中存在更大的经济差异。例如,销售助理和牙医都在高亲近的环境中工作。这表明,社会隔离的经济成本可能与冠状病毒发生前的经济状况更为紧密相关,而从低个人接近度的那些职业开始的“缓慢返回工作”经济成本的分布模式则更平滑。

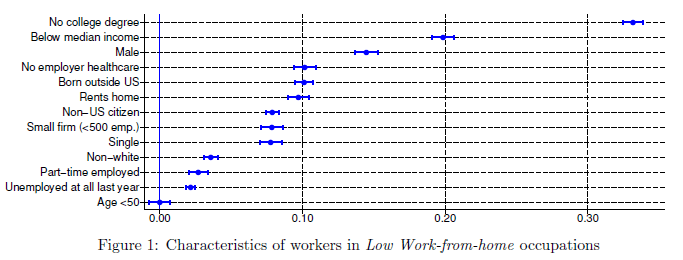

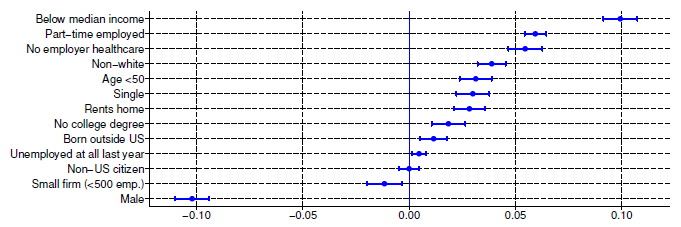

总之:章节2描述了数据来源,我们使用O∗NET和OES数据构建了居家工作和个人接近度两种不同的测量指标,并使用CPS来总结跨职业的不同工人的区别。章节3给出了我们的主要结果,并在图1(居家工作)和图2(个人接近性)中进行了总结。章节4得出结论。

2. 方法

我们描述了如何构建居家工作和个人接近度指标的方法,然后我们如何将这些数据与工人层面的数据进行合并,以了解个体特征在不同职业中是如何变化的。

2.1 职业特点

我们合并了三组数据:

O∗NET-按职业划分的工作活动的职业级别数据,其中职业是在精细SOC级别上定义的。

CPS-使用粗略的人口普查OCC码进行编码的个人级数据,其中包含有关各种个人特征和职业的信息。在整个过程中,我们使用IPOM协调(OC2010)代码。我们使用与Heathcote3等人相同的样本选择标准。

OES-包含在SOC水平上按职业划分的经济范围内的职业,这使我们可以在SOC级别的职业和OCC级别的职业中汇总技能时应用就业权重。

我们不是从时间上汇集数据,而是从最近的数据(即2018年)中同时获取美国经济的最新数据。我们使用O∗NET数据库24、2018年的OES数据和2019年3月CPS数据(该数据调查了有关上一年的职业和收入的问题)。

使用O∗NET和OES数据,就危机的预期负面经济影响而言,我们为每个已备案的职业构建了两个指标:(i)低居家工作(LWFH)和(ii)高个人接近性(HPP)。根据一种职业在我们用O∗NET所构建的指标上的得分情况,我们给这些职业进行了指标的匹配,然后使用CPS来描述在这些措施上排名靠前或靠后的职业中工人的平均属性。

我们详细介绍了如何构建LWFH和HPP——两个指标的构建过程遵循许多相同的步骤。设就j∈{ 1,…,J } 3位数的OCC代码表示职业,这是CPS中可用的度量。让l ∈{ 1,…,L}表示O∗NET和OES中的职业的精细SOC代码分类。在如何对技能进行分类汇总上,我们不同于Dingel和Neiman(2020),但是我们使用他们的O∗NET工作特性集。

1.我们在Dingel和Neiman(2020)的O∗NET数据中采用以下18种职业属性来对其进行赋值,我们用k=1,…,K来表示,并取值mlk∈[1,5]:

-

- 工作活动方面的指标:执行一般的体力活动、检查设备、结构或材料;搬运和移动物体;控制机器和过程;操作车辆、机械化设备或设备;直接和公众接触的工作;检查设备、结构或材料;维修和保养电子设备,维修和保养机械设备。

- 工作环境方面的指标:使用电子邮件;户外或对于天气较敏感;户外但在掩护下;与身体上有攻击性的人打交道;佩戴专门的防护或安全设备,如呼吸器、安全带、全防护服或辐射防护;佩戴常见的防护或安全设备,如呼吸器、安全带、全防护服或辐射防护;花时间行走和跑步;暴露于轻微烧伤、伤口、咬伤或蜇伤;暴露于疾病或感染。

在某些情况下,我们将变量的值颠倒,使得较高的值意味着该职业更适合于居家工作。我们根据Mkl是否大于4将它们转换成二进制变量{0,1}。

2.对于每个3位数OCC职业J,我们采用SOC职业l的度量的加权平均值。我们使用在SOC水平(nl)上的OES就业来构建就业加权平均。这为每个职业提供了一个度量:

![]() ,其中

,其中![]() 。为了将SOC代码职业映射为OCC代码职业,我们使用了最初来自美国人口普查的相互对应关系,但我们进行了大量的编辑和验证。4

。为了将SOC代码职业映射为OCC代码职业,我们使用了最初来自美国人口普查的相互对应关系,但我们进行了大量的编辑和验证。4

3. 对于这些指标中的每一个k,我们排名职业J= { 1,…J}在Xjk上,如果职业J高于Xjk的就业加

权中值,则分配哑变量Zjk=1。

4. 然后,我们使用未加权平均值,为每个职业Zj构造一个单一的度量值。

zjk: zj = K−1 K zjk. 这给出了职业J的高于就业加权中位数的18个度量值。

5. 我们分配虚拟变量LWFHj=1(低居家工作指标)如果职业J低于就业加权中值Zj。然后将其与职业的Zj的分位数比较。

这为每个职业产生了二元变量LWFHj。然后我们将其映射到CPS中包含的职业代码中。

构建HPPj的过程与上述相似。我们从SOC级别的O∗网络开始测量,它反映了工作中的个人接近度,并在[1, 5 ]中取值。然后,如果ONET至少为4,则通过赋值为1来将其转换为二元变量。4是较为合适的分界水平。5 我们采用SoC职业的就业加权方法来构建OCC职业测量。然后,我们分配虚拟HPPj= 1(高个人接近度)如果其高于这个变量的就业加权中位数。

通过构建HPPj和LWFHj的二元变量,使得该变量等于1的职业,最有可能受到流行病和随之而来的政策的影响。其中,一半职业的HPPj值为1,另一半职业的LWFHj值为1。

2.2 工人特点

用LWFHj和HPPj测量与CPS一致的职业,我们可以比较这些不同指标下工人的特征。

我们的方法很简单。例如,如果职业j中的大多数工人在去年有工作,则定义Yij为该职业中个体工人i的一个特点。 6 我们只考虑CPS中的二元变量,例如,如果连续变量“年收入”高于中位数,我们构造变量Yij=1。然后,我们使用LWFHj作为一个例子对每个观测值进行以下简单回归:

![]()

然后,我们将βY的值绘制成图。由样本矩可得

![]()

其中E是样本均值。考虑到Yij是二进制的,βy简单地给出了居家工作指标较低的工作中Yij=1的工人的分数,相对于那些居家工作指标较高的Yij=1的工人的分数。很明显,βy的取值介于-1和1之间,对于所有LWFHj=1的个体,Yij=1,对于LWFHj=0的所有个体,Yij=0。

比较Y和Y'的估计值,βy与βy’之间的较大的差值可以解释为:在y(而不是y’)给出的测度上,LWFHj=1的工人在职业上的差异相对于那些LWFHj=0的工人之间更大。

3. 结果

我们估计(1)为多个个体特征。在每一种情况下,我们将![]() 分配给我们发现居家工作指标较低的个人。这给出了其取值范围:

分配给我们发现居家工作指标较低的个人。这给出了其取值范围:![]() 。由此我们得到了工人的以下特征;所有这些都是取值的工人所具有的特征:现居家工作指标较低的个人。这给出了其取值范围:

。由此我们得到了工人的以下特征;所有这些都是取值的工人所具有的特征:现居家工作指标较低的个人。这给出了其取值范围:![]() 。由此我们得到了工人的以下特征;所有这些都是取值的工人所具有的特征:我们估计(1)为多个个体特征。在每一种情况下,我们将分配给我们发

。由此我们得到了工人的以下特征;所有这些都是取值的工人所具有的特征:我们估计(1)为多个个体特征。在每一种情况下,我们将分配给我们发

- 人口统计数据(i)非白人,(ii)没有大学学位,(iii)年龄低于50岁,(iv)男性,(v)单身,(vi)出生在美国以外,(vii)非美国公民,(viii)租房生活

- 工作(i)没有雇主提供的医疗保险,7(ii)在一家小公司(<500名雇员)工作;

- 被兼职雇用

- 收入(i)年收入低于个人收入中位数,(ii)在去年经历了一连串的失业。工作和收入的特征与工人在2018年中工作时间最长的工作有关。

注:此图绘制了10个特征Y的βy的估计,其中WFHJ ∈{ 0, 1 }是自变量。更高的值意味着居家工作指标低的个人更容易被分类进纵坐标中的特征中。图中的圆形标记代表点估计;每个标记线都代表着95%的置信区间。

注:此图绘制了10个特征Y的βy的估计,其中PPJ ∈{ 0, 1 }是自变量。更高的值意味着个人接近度更高的个人更容易被分类进纵坐标中的特征中。图中的圆形标记代表点估计;每个标记线都代表着95%的置信区间。

我们为图1中的低居家工作度相关回归绘制了每个特征的估计值,将这些属性从最高点估计到最低点估计排序。图2重复了该步骤,以实现高个人接近度的相关回归。我们首先讨论低居家工作。

经济和人口统计学。在“居家工作”方面得分较低的职业意味着工人在所有指标上的经济状况都更加脆弱。这些职业的工人不太可能是白人或拥有大学学位,这与他们更可能达不到中等收入的事实有关。他们更可能在较小的公司工作,这些公司在金融危机后的财务状况不佳,因此不太可能继续运营。他们可能租房而不是拥有自己的房子。

这些职业的工人也不太可能获得非正式的保险渠道来帮助他们渡过危机。他们不太可能结婚,而结婚可以利用家庭收入来分担个人收入的风险。他们不太可能是美国公民或出生在美国,因此他们可能并不能得到很多的家庭方面的支持,他们也可能无法受益于紧急政府计划。

低居家工作的工人更有可能面临不稳定的就业机会。他们不太可能全职工作,更有可能最近刚经历过失业。

医疗。医疗保健的可用性是健康危机中的关键保险机制。对于不太可能在家里工作的工人而言,他们不太可能有雇主提供的医疗服务。同时,那些可以在家里完成工作的人更可能有雇主提供的医疗服务。

年龄。患有COVID-19的人的死亡率对于年龄较大的人而言明显更高。然而,我们发现,在这些高和低居家工作的工人的年龄没有系统上地不同。

高物理接近度。我们发现,就个人特征而言,高居家工作度和低个人接近度职业的结果在很多方面是相同的。例如,相对于在在低个人接近度和高居家工作度职业的工人而言,在高个人接近职业和低居家工作职业的工人不太可能拥有大学学位。然而,系数的大小所展现的结果并不明显。具体而言,从事不同个人接近度职业的工人之间的差异,不如从事不同居家工作度职业的工人的差异明显。如果我们认为随着社会疏远政策的放松,高个人接近性职业的恢复速度会较慢,那么这表明这种缓慢的复苏可能会被更为广泛地感受到,而不仅仅是某一个群体的集中感受。

性别。这两种测量结果对性别的影响最为明显。相对于男性而言,女性在居家工作指标测度下的得分较高,且对于个人接近度指标测度下的得分也是如此。从表面上看这些结果,女工可能受到目前实行的普遍社会疏离措施的影响较小(因为她们的居家工作度更高),但在将来可能会受到更大的影响,因为毕竟这些限制对高个人接近度的职业有针对性的影响。

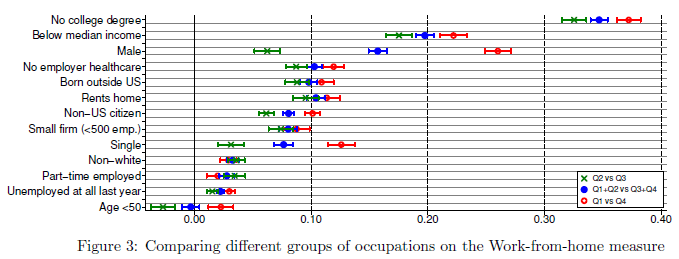

稳健性-替代变量。考虑不是按高于或低于中位数来划分职业,而是或多或少地考虑职业的极端比较,我们发现结果是不变的。

注:此图是对图1的拓展. 红色标记复制图形1. 在构造绿色标记时,我们设置WFHJ=0为我们的连续测量的第二个四分位数,并且WFHJ=1为我们的度量的第三个四分位数。在构造蓝色标记时,我们为对于连续量度的第一个四分之一设置WFHJ=0,对于连续度量的第四个四分位数设置WFHJ=1。

在构造图1时,我们根据职业是低于还是高于指数zj的就业加权中位数来分配虚拟变量LW FHj。图3比较下四分位数与上四分位数(红色标记,此时去掉样本的中间四分位数部分),第二个四分位数与第三分位数(绿色标记,此时去掉样本的上四分位数和下四分位数部分)。当我们比较居家工作指标非常低的职业到居家工作指标非常高的工作时(红色标记),系数区别更大;而当比较居家工作指标相对低的职业与居家工作指标相对高的职业时,系数的区别更小。

4. 结论

我们认为,那些从事最有可能受到社会疏远和居家政策(为制止冠状病毒传播而制定)打击的职业工人,与其他工人存在系统上的不同。处于那些最可能受到影响的职业的工人(在居家工作指标中得分较低或在个人接近度指标中得分较高)的主要特征正是那些美国经济中更脆弱、更易受影响的群体的特征。这些工人可能受教育程度低,医疗保健有限,并处于收入分配的最低点。

这种简单的方法可以扩展到记录职业的任何微观数据中的个体经济指标。一个明显的例子是个人层面的财富和资产组合数据。因此,我们通过呼吁联邦储备委员会(FED)使用更为机密的消费者金融(SCF)文件来扩展这一分析。这是因为公开可用的SCF部分信息包含个人财富和资产组合的数据,但不包括职业数据,而FED则可以使用更为机密的、包含职业数据的信息。

1.参见 https://bfifi.uchicago.edu/wp-content/uploads/BFI White-Paper Dingel Neiman 3.2020.pdf

2.参见圣路易斯美联储博客:https://www.stlouisfed.org/on-theeconomy/2020/march/social-distancing-contact-intensive-occupations

3.特别地,我们使用和处理样本C中相同的标准来处理它们。

4.人口普查中的基本相互对应关系参见https://www2.census.gov/programs-surveys/demo/guidance/industry-occupation/2010-occ-codes-with-crosswalk-from-2002-2011.xls

5.参加O∗NET调查的工人会选择以下一项:1 =我不在别人附近工作(超过100英尺),2=我与他人合作,但不密切(例如私人办公室),3=稍微接近(例如共享办公室),4=适度接近(手臂长度),5=非常接近(接近触摸)。公开可用的O∗MET数据由这些参与者的平均水平组成。在那些HPPJ=1的职业中,其平均值至少为4。因此,我们的高个人亲近度职业代表的是那些声称他们的工作距离比别人小的职业。有关这个问题的其他信息参见https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.a.3.

6.在CPS的IPUMS编码中,此为OC2010ly。

7.如果雇主支付部分或全部个人健康保险费,我们将雇主提供的医疗保险指标设置为1。

非常感谢您的报名,请您扫描下方二维码进入沙龙分享群。

非常感谢您的报名,请您点击下方链接保存课件。

点击下载金融科技大讲堂课件本文系未央网专栏作者发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文为作者授权未央网发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!首图来自图虫创意。

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。首图来自图虫创意。

京公网安备 11010802035947号

京公网安备 11010802035947号